Wasser für alle

Die Frage der Wasserversorgung ist in den letzten Jahren zu einem der meist diskutierten globalen Themen geworden. Die Konzerne sehen hier einen der letzten großen profitablen Märkte. Doch die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Privatisierung keineswegs Qualität und Umfang der Trinkwasserversorgung steigert. Eher im Gegenteil.

Vordergründig scheint das Ziel „Wasser für alle“ an den Kosten zu scheitern. Bis zu 180 Milliarden US-Dollar im Jahr, so verkündet die Weltbank, müssten investiert werden, mehr als doppelt so viel, wie gegenwärtig von Regierungen, Städten und Gemeinden, öffentlichen Versorgungsunternehmen, der Entwicklungszusammenarbeit und privaten Investoren aufgebracht wird. Richard Jolly, Vorsitzender des Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC, ist dagegen überzeugt, dass es beim Verzicht auf „high-tech, high-cost projects“ nur zehn Milliarden US-Dollar im Jahr kosten würde, Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle bereit zu stellen, „ein Zehntel der Ausgaben für Alkohol in Europa und nur halb so viel, wie in den USA jedes Jahr für Tierfutter ausgegeben wird“. Dieser Betrag könnte leicht durch höhere Entwicklungshilfe, weiteren Schuldenerlass oder eine Prioritätenverschiebung in staatlichen Haushalten zugunsten des Wassersektors aufgebracht werden.

Doch die Entwicklungshilfe stagniert, der Schuldenerlass kommt nur schleppend voran, und die Kürzung von Staatsausgaben für soziale Bereiche ist Teil der Strukturanpassungspolitik von IWF und Weltbank. Private Investoren sollen daher die Finanzierungslücke schließen, so schallt seit Anfang der neunziger Jahre der Ruf der Entwicklungspolitik aus Washington, London und Berlin. Durch Kapital, erfahrenes Management und höhere Effizienz sollen sie nicht nur die Versorgungssituation, sondern auch den Schutz der Wasserressourcen verbessern, so zum Beispiel die Ankündigung des rot-grünen Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, in Deutschland:

„Es zeigt sich, dass den Wasserverbrauchern, auch und gerade den Armen, mit einem privaten Modell langfristig besser gedient ist als mit den überkommenen staatswirtschaftlichen Lösungen. Auch für die Umwelt ist ein professioneller privater Betreiber, der adäquat beaufsichtigt wird, günstiger als ein schlampiger Staatsbetrieb.“

Als Voraussetzung dafür wird Wasser zunächst verbal enteignet und privatisiert und von einem „freien“ beziehungsweise öffentlichen Gut zu einem „Wirtschaftsgut“ umdefiniert, das nicht länger subventioniert, sondern wie eine Ware wie jede andere auch behandelt werden soll. Kostendeckung und eine Beteiligung privater, gewinnorientierter Unternehmen gelten als der Königsweg aus der Versorgungskrise. Die Rolle des öffentlichen Sektors, der bislang in den meisten Ländern für Wasserver- und Abwasserentsorgung zuständig ist, wird dagegen abgewertet oder überhaupt abgeschrieben.

Damit wurde der Grundstein gelegt für eine wunderbare Freundschaft mit den global operierenden Versorgungskonzernen, die seit Anfang der neunziger Jahre verstärkt auf den viel versprechenden internationalen Wassermarkt drängen. Als Wegbereiter dabei haben sich in vielen Fällen die entwicklungspolitischen Institutionen, die Weltbank, die Regionalbanken und die bilateralen EntwicklungshelferInnen betätigt.

Von Bolivien über Ghana und Uganda bis hin nach Indonesien wird die Privatisierung als Teil von Strukturanpassungsprogrammen den Ländern des Südens vielfach aufs Auge gedrückt. Entwicklungskredite gibt es nur noch, wenn sie günstige Voraussetzungen für private Investoren schaffen. Die Wirtschafts- und die Wasserpolitik werden in Washington und Berlin gemacht. Und Alternativen zur Privatisierung werden dabei meist gar nicht mehr in Erwägung gezogen.

Nutznießer dieser Marktöffnung sind ein knappes Dutzend Global Players im Wassersektor, die meisten davon Multi-Utility-Konzerne mit einem Geschäftsfeld, das nicht nur andere Versorgungsbereiche wie Strom, Gas und Abfallwirtschaft umfasst, sondern auch Bauunternehmen, den Betrieb privater Krankenhäuser, Immobilien, Telekommunikation, Filmstudios und Anlagenbau:

Der mit über zwölf Mrd. Dollar (1999) umsatzstärkste globale Wasserversorger Générale des Eaux gehört zum französischen Mischkonzern Vivendi, der gegenwärtig wegen seiner angeschlagenen wirtschaftlichen Situation versucht, u.a. sein Wassergeschäft zu verkaufen.

Den zweiten Rang belegt Ondeo, Teil des ebenfalls französischen Multi-Utility-Konzerns Suez. Wie Générale des Eaux hat Ondeo rund 120 Millionen KundInnen weltweit, mit 8,5 Mrd. Dollar aber einen geringeren Umsatz.

Der Essener Energiekonzern RWE wurde vor gut zwei Jahren mit dem Kauf des englischen Versorgers Thames Water – Umsatz etwa vier Mrd. Dollar – für den stolzen Preis von sieben Mrd. Euro auf einen Schlag zur Nummer Drei der internationalen Wasserversorger.

Ein Jahrzehnt nach dem Beginn des Monopoly auf dem Weltmarkt kontrollieren die Globalen Wasser-Spieler inzwischen in duzenden Millionenstädten weltweit die Versorgung ganz oder teilweise, darunter Buenos Aires, Johannesburg, Jakarta und Manila. Besonders zukunftsträchtige Märkte sind gegenwärtig Osteuropa und China.

Rückenwind haben sie dabei durch das Drängen der Entwicklungspolitik nach einer größeren Rolle privater Investoren. So grübelte zum Beispiel das deutsche BMZ darüber, „wie im Sinne unserer Partner in Entwicklungsländern die deutsche Wasserwirtschaft – Betreiber, Lieferanten und Anlagenbauer, Consultants und Finanziers – stärker genutzt werden kann“. Ergebnis dieses Brainstormings sind die so genannten „Entwicklungspartnerschaften“, die Unterstützung privater Unternehmen und ihre Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken durch Instrumente der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit wie zinsgünstige Kredite, Exportbürgschaften oder Ausbildung von Arbeitskräften. Für die Multis wird die Partnerschaft dadurch zu einer sicheren Bank.

Zusätzlich lassen sie sich von ihren Vertragspartnern im Süden dann satte Gewinnmargen und einen Ausgleich für Inflation und Wechselkursschwankungen festschreiben. Wie bei den „Entwicklungspartnerschaften“ mit der Entwicklungspolitik sorgen die Global Players auch bei diesen Public-Private-Partnerships mit Regierungen, Städten und Gemeinden, für die sie die Wasserversorgung übernehmen, dass sie dabei vor allem auf ihre eigene Rechnung kommen – ein lukratives Geschäft: Obwohl bei RWE das Geschäft mit Wasser nur vier Prozent vom Umsatz ausmacht, trägt es zum Gewinn ein Fünftel bei.

Mit Rücksicht auf Gewinnmaximierung und Shareholder Value beteiligen sich die Global Players natürlich nur da, wo es für sie profitabel ist: Das sind die Schwellenländer und Osteuropa – weniger die ärmsten Länder in Afrika – , das sind die großen Städte mit Industrien, Behörden und zahlungskräftiger Mittelschicht – nicht die ländlichen Gebiete – , und das ist die Versorgung mit Trinkwasser, nicht der Bau von Kanalisation, der aufwändig ist, hohe Investitionen erfordert und sich bestenfalls langfristig rentiert. Diese „Rosinenpickerei“ wird wiederum zum Beispiel von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gefördert, die für ihre Wunschpartner gezielt „renditeträchtige Bereiche“ aussucht und hilft, sie attraktiv herzurichten, etwa durch betriebswirtschaftliche Reorganisation, Entschuldung und Entlassung von MitarbeiterInnen.

Auf der Strecke bleiben damit diejenigen, die keinen Zugang zu Versorgung haben – die ländliche Bevölkerung und die BewohnerInnen der städtischen Spontan-Siedlungen, der Favelas, Bidonvilles und Squatter-Viertel: sie zu versorgen ist für private Betreiber meist zu teuer und zu riskant, ihre Zahlungsfähigkeit ist gering, sie bieten also zu wenig Gewinnaussichten. So darf sich der zukünftige private Betreiber in Accra, der Hauptstadt Ghanas, zunächst jahrelang darauf beschränken, das bestehende Versorgungssystem zu managen, gut abgesichert durch Einnahmegarantien. Für den Ausbau des Netzes ist das öffentliche Versorgungsunternehmen verantwortlich.

Die Privatisierung bringt damit eine Zweiteilung des Wassersektors. Die guten, also die Gewinn bringenden Bereiche ins Kröpfchen, die „Zuschussbereiche“ bleiben auch weiterhin angewiesen auf die selben staatlichen Institutionen, die von den Privatisierungsbefürwortern als „unfähig“ und „nicht reformierbar“ eingestuft werden. Selbst wenn der gegenwärtige Trend anhält, so die Prognosen, werden im Jahr 2015 private Versorger bestenfalls einen von drei Haushalten weltweit versorgen. Für die übrigen müssen folglich andere Lösungen gefunden werden.

Insbesondere für die städtischen Problemgebiete ist eine Stärkung und Reform öffentlicher, kommunaler Versorger notwendig. Öffentliche Unternehmen sind durchaus nicht per se schlechter als private Versorger. Die Abwertung des öffentlichen Sektors in der Privatisierungsdiskussion als ineffizient, teuer und korrupt dient – auch wenn es dafür natürlich durchaus Belege gibt – vor allem der Aufwertung der privaten Investoren, wo es allerdings ebenfalls zahlreiche Beispiele für Ineffizienz, Missmanagement, Korruption und Preistreiberei gibt.

Es gibt denn auch zahlreiche Beispiele für erfolgreiche öffentliche Unternehmen. Obwohl das brasilianische Porto Alegre kräftig gewachsen ist, steigerte das städtische Versorgungsunternehmen DMAE in den neunziger Jahren die Versorgung der Haushalte mit Wasser von 95 auf 99,5 Prozent, den Anschluss an die Kanalisation von 70 auf 84 Prozent, insbesondere in einkommensschwachen Wohngebieten. Ein entscheidender Anstoß dafür, so stellt eine Studie der britischen Nichtregierungsorganisation WaterAid fest, kam durch die Partizipation der Zivilgesellschaft, die an der Aufstellung des städtischen Haushalts beteiligt ist und so ihre Wünsche und Prioritäten in die Ausgabenpolitik einbringen kann.

Auch SABESP in São Paulo, das größte öffentliche Versorgungsunternehmen der Welt, verbesserte nach einer Modernisierung, die gemeinsam mit Gewerkschaften durchgeführt wurde, die Effizienz: Betriebskosten wurden nahezu halbiert, die Wasserversorgung ausgeweitet, ebenso die Abwasserentsorgung. Und nachdem in Oruru, Bolivien, das Versorgungsunternehmen erfolgreich reformiert worden war, verkündete der Geschäftsführer Fernando Zubieta: Eine Privatisierung stehe nicht an.

Neben öffentlichen Versorgern hat sich eine Vielzahl von alternativen Lösungsinitiativen und Selbsthilfe-Aktivitäten entwickelt. So wurde in Korangi, einer Squatter-Siedlung im pakistanischen Karachi, durch eine Basisgruppe ein Sanierungsplan für die Abwasserbeseitigung aufgestellt, der weitgehend auf Selbsthilfe, Eigenarbeit und der Umsetzung einfacher, kostengünstiger Lösungen basiert. Dadurch würde er nur ein Fünftel von dem kosten, was ausländische Beratungsfirmen im Auftrag der Asiatischen Entwicklungsbank ADB für eine Sanierung errechnet hatten.

Außerdem ist Wasser keineswegs ein „Wirtschaftsgut“, eine Ware wie jede andere. Eine ausreichende, sichere Wasserversorgung ist eine Grundvoraussetzung für Ernährung, Gesundheit und menschenwürdige Lebensverhältnisse. Wasser ist außerdem nicht ersetzbar wie andere Produkte – wer keinen Reis hat, kann sich möglicherweise Hirse leisten, wenn es kein Brot gibt, gibt es vielleicht Kartoffeln. Beim Wasser gibt es kaum Möglichkeiten, durch Konkurrenz zwischen verschiedenen Anbietern niedrigere Preise, bessere Qualität oder effizientere Versorgung herbeizuführen. Wasserversorgung ist in der Regel ein Gebietsmonopol, und private Monopole neigen dazu, ihre Gewinnmöglichkeiten auszureizen. Daher die Forderung, dass Wasser und Wasserversorgung unter öffentlicher Kontrolle bleiben müssen.

Grundprinzipien für eine nachhaltige Lösung der Wasserkrise sind öffentliche Kontrolle und Transparenz, eine breite Beteiligung an der Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen und lokal angepasste, auf die Erfordernisse und Möglichkeiten abgestimmte Lösungen statt überdimensionierte, technologisch aufwändige Standardlösungen aus dem Baukasten von Multi-Utility-Konzernen. Wie das Beispiel Korangi zeigt, sind solche Lösungen durchaus auch ohne ausländische Investoren zu finanzieren. So sagte die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Gro Harlem Brundtland, anlässlich des Weltwassertages 2001:

„Es ist klar, dass ein Problem dieser Größenordnung nicht über Nacht gelöst werden kann. Aber es gibt einfache, preiswerte individuelle und gemeinschaftliche Maßnahmen, wie Millionen und Abermillionen Menschen in den Entwicklungsländern mit sauberem Wasser versorgt werden können – und zwar jetzt, nicht erst in 10 oder 20 Jahren. Wir können uns nicht den Luxus leisten, auf große Infrastrukturinvestitionen zu warten, um alle, die es benötigen, mit Wasser und sanitären Einrichtungen zu versorgen. Das ist nicht sinnvoll, inakzeptabel und ignoriert die unmittelbaren Prioritäten der Bedürftigsten.“

Die Entwicklungspolitik sollte sich daher darauf konzentrieren, die Umsetzung und Verbreiterung solcher Alternativen, die schnell und zielgerichtet die Versorgung der Armen mit Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern können, zu unterstützen – gemeinsam mit den Menschen vor Ort, nicht mit Konzernmanagern.

Der Autor arbeitet seit vielen Jahren von verschiedenen Standorten aus (New Delhi, Nairobi, Bonn) als freier Journalist zu entwicklungs- und umweltpolitischen Fragen für Printmedien und den Hörfunk. Er ist Verfasser mehrerer Bücher und einer Broschüre übe

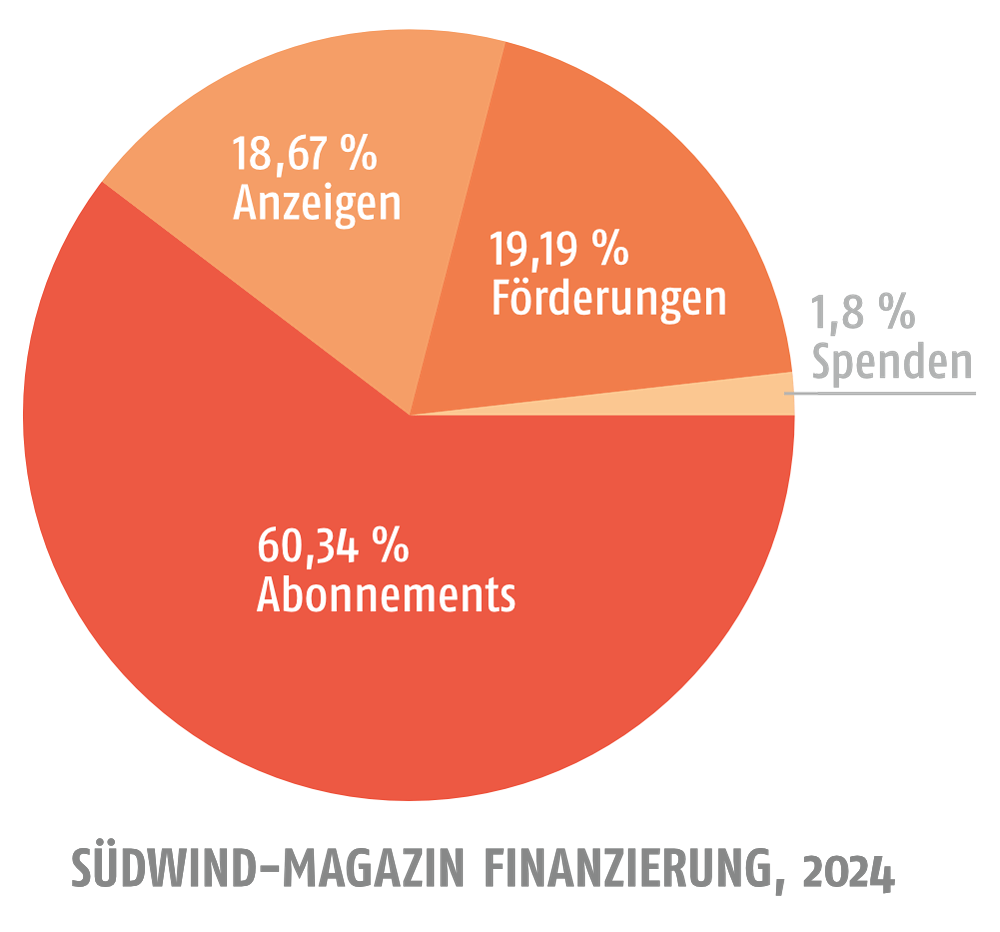

Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!

- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper

- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe

- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach

- voller Online-Zugang inkl. Archiv

Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.

Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!

Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.