Die Welt reagierte großzügig auf das Erdbeben in Haiti – mehr als zehn Mrd. US-Dollar an Spenden und Hilfszusagen kamen zusammen. Aber wurden diese Mittel auch sinnvoll eingesetzt? Eine Reportage von New Internationalist-Autor Nick Harvey zwei Jahre nach der Katastrophe.

Man könnte den tausenden HaitianerInnen, die im Dezember auf die Straße gingen, Transparente schwenkten und die unmissverständliche Botschaft „UN, go home“ sangen, durchaus einen Vorwurf machen – dass sie die Hand beißen, die sie füttert. 80 Prozent der grundlegenden Dienste in Haiti werden heute von der UNO und von NGOs bereitgestellt. Zwar war der Ausbruch des Zorns zum Teil dem Ausbruch der Cholera zuzuschreiben, die von UN-Truppen aus Nepal nach Haiti eingeschleppt wurde. Doch er verdankte sich auch einer allgemein wachsenden Frustration im Land. „Zwei Jahre sind vergangen, und noch immer leben fast eine halbe Million Menschen in Zelten oder unter Planen, 7.000 starben an der Cholera und Hunderttausende mehr haben sich angesteckt“, sagt Ben Smilowitz vom Disaster Accountability Project (USA), einer unabhängigen Watchdog-Organisation, die auf Katastrophenhilfe spezialisiert ist. „Sie mussten zwei Hurrikansaisonen unter solchen Verhältnissen überstehen, was einfach inakzeptabel ist, wenn man berücksichtigt, wie viel Geld gespendet wurde.“

Unmittelbar nach dem Erdbeben machten sich NGOs an die Arbeit, und das Geld strömte herein. Die private Spendenbereitschaft war hoch, und mit den Zusagen von Regierungen und anderen internationalen Gebern kamen rund zehn Mrd. US-Dollar zusammen. Die tausenden NGOs, die bereits in Haiti arbeiteten, starteten eine riesige Hilfsoperation, lose koordiniert von der UNO. Es war eine gewaltige Aufgabe, sowohl wegen der enormen Ausmaße der Katastrophe als auch wegen der Schwäche der lokalen Institutionen. Zwei Jahre später jedoch ist nur ein kleiner Teil der Obdachlosen in neuen Unterkünften untergebracht, und von einem wirklichen Wiederaufbau ist nicht viel zu sehen. Viele fragen sich daher, wofür das ganze Geld eigentlich ausgegeben wurde.

„Die NGOs haben das meiste Geld verschwendet, weil sie dazu gezwungen waren“, meint Tim Schwartz, Haiti-Experte und Autor des Buchs Travesty in Haiti. „Keine von ihnen war in der Lage, soviel Geld auszugeben, aber sie standen unter enormem Druck. Ein beträchtlicher Teil davon floss in die Gehälter, die Unterbringung und den Transport der NGO-MitarbeiterInnen selbst.“ Eines der größten Probleme bestand darin, dass ein großer Teil der Mittel gar nicht in Haiti einlangte. Im September 2011 waren erst 40 Prozent der 5,6 Mrd. Dollar ausgegeben worden, die Regierungen für die ersten 18 Monate zugesagt hatten.

„Hilfsorganisationen sehen Katastrophen als enorme Chance zur Geldbeschaffung, und sie werden die Spenden in jedem Fall entgegennehmen, ob sie das Geld sinnvoll verwenden können oder nicht“, argumentiert Ben Smilowitz. „Können sie die Leistungen nicht erbringen, werden sie sich neun oder zehn Prozent behalten und den Rest einer anderen Organisation übergeben. Das kann mehrmals hintereinander passieren, bevor das Geld endlich dort landet, wo es hin sollte, und daher bleibt am Ende nur ein Bruchteil dessen übrig, was ursprünglich gespendet wurde.“

Eines der schlimmsten Beispiele für das Missverhältnis von Spenden und Ausgaben lieferte das Amerikanische Rote Kreuz. Von den 255 Mio. Dollar an privaten Spenden wurden nur 106 Millionen für das Hilfsprojekt der Organisation in Haiti ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erdbebens hatte die Organisation nur 15 MitarbeiterInnen im Land. NGOs wie Partners in Health dagegen, die 5.000 (zumeist haitianische) MitarbeiterInnen haben, erhielten nur 40 Millionen.

„Vereinfacht gesagt haben die falschen Organisationen in Haiti das meiste Geld aufgetrieben“, so Ben Smilowitz. „Organisationen, die vielleicht nicht einmal in Haiti arbeiten und kaum Kapazitäten haben, tatsächlich Hilfe zu leisten, bekommen das Geld, einfach weil sie so bekannt sind.“

Zweifellos wurden Milliarden Dollar vor Ort ausgegeben. Wegen der fehlenden Interaktion zwischen NGOs und der lokalen Bevölkerung landet jedoch sehr wenig davon in haitischen Händen. Studien zufolge flossen nur 2,3% der Wiederaufbauhilfe an haitische Unternehmen. Die Menschen in Haiti wurden einfach auf die eine oder andere Weise vom Wiederaufbau ihres eigenen Landes ausgeschlossen.

„Die Struktur des humanitären Systems verhindert eher eine Beteiligung der lokalen Bevölkerung“, stellt Mark Schuller fest, ein in Haiti arbeitender Anthropologe und Mitautor von Tectonic shifts: Haiti since the Earthquake. „Entscheidungen werden in Brüssel, London, Washington und Ottawa getroffen. In die UN-Logistics-Base (Versorgungsbasis der UNO in Port-au-Prince, Anm. d. Red.) wurden HaitianerInnen einfach nicht eingeladen, und in den NGOs werden Entscheidungen auf Englisch getroffen, die man den kreolisch sprechenden Menschen vor Ort oft nicht verständlich machen kann.“

Auch wenn die HaitianerInnen beim Wiederaufbau außen vor bleiben: Es sollte nicht vergessen werden, dass es die lokale Bevölkerung war, die zuerst auf die Katastrophe reagierte. Kaum waren die verheerenden 35 Sekunden vergangen, die ihr Land am 12. Jänner 2010 zerstörten, schritten die HaitianerInnen zur Tat, getreu ihrer alten Tradition des youn ede lót, der gegenseitigen Hilfe.

„Unmittelbar nach dem Erdbeben gab es eine große Solidarität unter den HaitianerInnen“, sagt Prosper Raymond, Leiter von Christian Aid in Haiti. „Ich lag zwei Stunden unter den Trümmern, und es waren die Jugendlichen aus der Nachbarschaft, die ihr Leben riskierten, um mich da raus zu bekommen. Tausende Menschen wurden an diesem Tag von ihren Landsleuten gerettet.“

Für Prosper waren jene Hilfsinitiativen am erfolgreichsten, die Mittel direkt HaitianerInnen zukommen ließen. „Nach dem Erdbeben drückten wir den Leuten, die es brauchten, einfach Bargeld in die Hand. Es war ganz wichtig, dass sie dieses Geld bekamen, denn es gab Nahrungsmittel auf den Märkten, und so konnten die Menschen etwas essen und es hielt die lokale Wirtschaft in Gang.“ Christian Aid arbeitet vorzugsweise mit lokalen Partnern zusammen, anstatt – wie viele andere Agenturen – aus ausländischen „ExpertInnen“ bestehende Teams ins Land zu bringen.

Auch das Fehlen einer handlungsfähigen Regierung hinderte die HaitianerInnen daran, ihre Angelegenheiten nach dem Erdbeben selbst in die Hand zu nehmen. Die langwierigen und umstrittenen Präsidentschaftswahlen sowie die fünf Monate, die es dann dauerte, bis eine neue Regierung zustande kam, hatten eine enorme Auswirkung auf das erste Jahr des Wiederaufbaus. Abgesehen von den fehlenden Verwaltungsstrukturen war es auch die auf die 1980er Jahre zurückgehende US-Politik, eher mit NGOs zu arbeiten als mit haitischen Präsidenten, die dazu führte, dass die Regierung des Landes nur ein Prozent der Hilfsgelder erhielt. Mit der neuen Regierung im Amt besteht nun Hoffnung, dass Haiti damit beginnen kann, sich selbst um die eigene Zukunft zu kümmern.

Cholera statt Stabilität: Proteste gegen die UN-Mission vor deren Hauptquartier.

„Jetzt ist es an der Zeit für die internationale Gemeinschaft, den HaitianerInnen bei dem zu helfen, was sie wirklich tun wollen, anstatt mit diesen vorgefertigten Projekten aus dem Ausland weiterzumachen“, fordert Prospery Raymond. „Die Geber müssen eng mit der Regierung zusammenarbeiten, um ihre Kapazitäten zu stärken, denn NGOs sind langfristig keine Lösung.“

Andere sehen das auch so – nur hätte es von Anfang an so sein sollen. „Die Europäische Union, USAID und die von ihnen beauftragten NGOs hätten die Spielregeln ändern können, um eine lokale Beteiligung zu fördern“, wendet Mark Schuller ein. „Sie hätten eine Steuer auf ihre eigene Hilfe einheben können, sagen wir drei Prozent, und mit dem Geld Ministerien unterstützen, die effizient arbeiten, aber zu wenig Personal haben.“

Neben der politischen Instabilität verweisen NGOs auch auf andere Ursachen für den mangelnden Fortschritt beim Wiederaufbau und der Wiederansiedlung, etwa langwierige Zollformalitäten für Materialien am Flughafen oder die Tatsache, dass Wiederaufbaugelder für den Kampf gegen die Cholera-Epidemie umgewidmet wurden. Regelmäßig wird auch auf die eher schleppenden Aufräumarbeiten und die Probleme verwiesen, die tatsächlichen Grundbesitzverhältnisse zu eruieren (was es schwierig macht, Plätze für den Bau von Häusern zu finden).

Argumente, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten, meinen andere. „Die meisten dieser Probleme hätten bewältigt werden können, und zwar mit kollektiven Lösungen unter öffentlicher Beteiligung“, meint Mark Schuller. „Zum Beispiel das Problem des Landbesitzes, eine der angeblich größten Hürden. Die Regierung und die Geber hätten lokale Anhörungen organisieren können, um herauszufinden, wem das Land wirklich gehört, aber das gehörte einfach nicht zu den Prioritäten.“

Viele aus der NGO-Szene halten die Kritik an ihrer Arbeit für unfair. In Anbetracht des ungeheuren Ausmaßes der Aufgabe und der Umstände der Katastrophe sei es einfach unangebracht, von zu geringen Fortschritten zu reden. „Wenn man den Vorwurf erheben will, dass alles zu langsam geht, sollte man das untermauern können, und dazu braucht man einen Vergleichsmaßstab aus der Praxis“, wendet etwa Philippe Verstraeten ein, der Leiter des für die Koordinierung der humanitären Aktivitäten in Haiti verantwortlichen UN-Büros. „Vergleicht man es mit dem Ground Zero in New York oder der Situation zwei Jahre nach dem Tsunami in Asien, dann ist man hier in Haiti gar nicht so langsam vorangekommen. Wir haben die Aufräumarbeiten zur Hälfte erledigt, wir haben die Zahl der Menschen in Lagern von 1,5 Millionen auf rund eine halbe Million reduziert, und wir haben 125.000 Familien mit Unterkünften versorgt; das sind signifikante Fortschritte.“

Allerdings ist das Wohnungsproblem nur für 25.000 dieser Familien dauerhaft gelöst, die übrigen 100.000 leben in Behelfsunterkünften. Manche meinen außerdem, dass sich die Zahl der Menschen in den Lagern nur deshalb so stark reduziert hätte, weil die Leute keine Lust mehr hatten, auf ihre Wiederansiedlung zu warten, und einfach wieder in ihre beschädigten Häuser einzogen.

„Die meisten sind wieder in ihren Häusern, sogar in den „rot“ markierten (d.h. sie sind dermaßen beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen)“, sagt Tim Schwartz. „Wenn man jetzt über die Instandsetzung von Häusern redet, ist man ein bisschen spät dran, denn die große Chance, das ordentlich zu machen, wurde schon verpasst.“

Rechnet man die Familien dazu, die in ihre beschädigten Häuser zurückgekehrt sind, sowie die anderen, die beschlossen haben, ihre Häuser wiederaufzubauen anstatt noch länger zu warten, befinden sich viele Menschen weiter in einer prekären Situation. Da die Gelder nun nicht mehr so reichlich fließen, hat zudem bereits ein Rückzug der Hilfsorganisationen begonnen. Demgegenüber herrscht jedoch der Eindruck vor, dass Haiti um nichts besser dastünde, wenn es zu einer weiteren Katastrophe käme.

„Es ist eine Zeitbombe“, sagt Schwartz. „Genauso wie die Häuser keinem weiteren Erdbeben standhalten können, sind auch die sozialen Probleme exakt dieselben. Als ob man bloß ein Pflaster drauf getan hätte, bis zum nächsten Desaster, bei dem alles, was passiert ist, sich wiederholt, wie ein alptraumhaftes Déjà vu.“

Copyright New Internationalist

Nick Harvey ist Mitglied der Redaktion des New Internationalist.

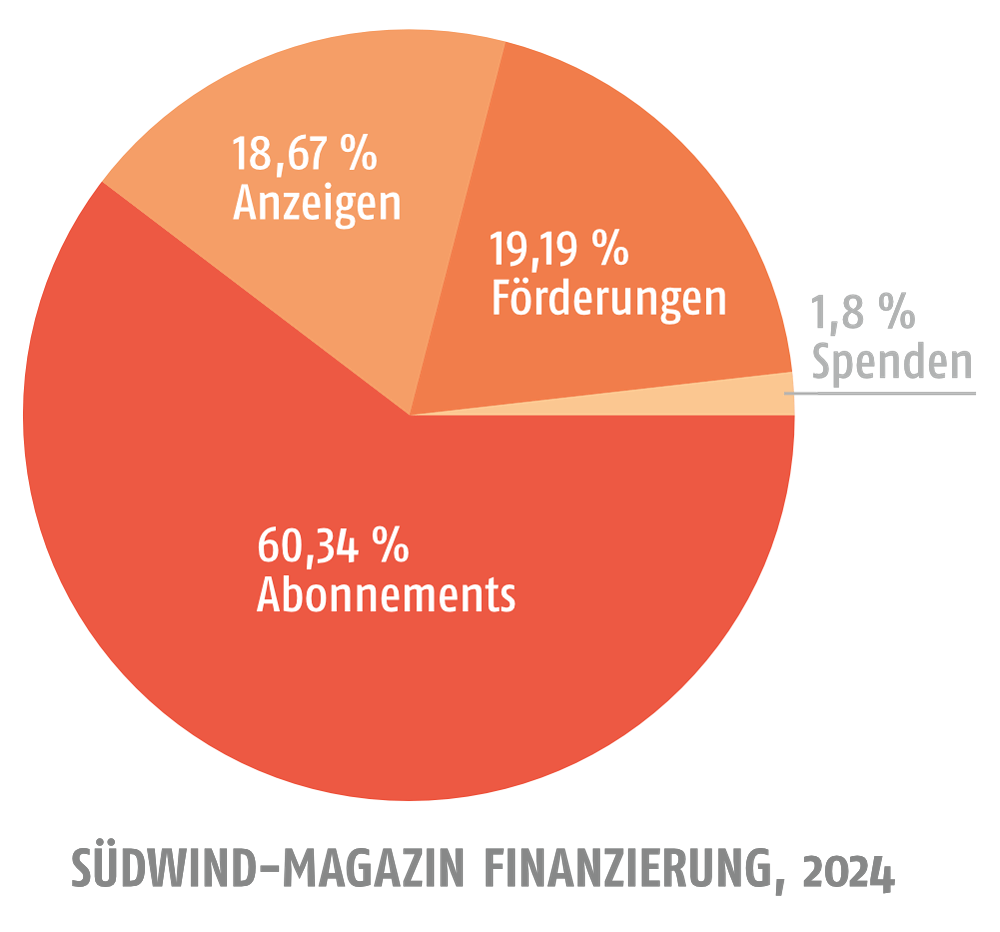

Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!

- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper

- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe

- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach

- voller Online-Zugang inkl. Archiv

Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.

Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.

Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!

Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.