Auf dem Weg zum Frieden: Andreas Behn analysiert, vor welchen Herausforderungen Kolumbien steht.

Ende des Jahres 2016 begann nach über 50 Jahren Bürgerkrieg die rechtliche und faktische Umsetzung des Friedensabkommens in Kolumbien. Ohne Gegenstimmen verabschiedeten Parlament und Senat am 28. Dezember das Amnestiegesetz, das im Vertrag zwischen FARC-Guerilla und Regierung vorgesehen ist. Es gilt für rund 6.000 ehemalige und knapp 4.000 inhaftierte FARC-KämpferInnen sowie für tausende SoldatInnen und PolizistInnen bis hin zu ZivilistInnen, denen Verbrechen im Rahmen von Kriegshandlungen vorgeworfen werden. Ausgenommen sind lediglich schwere Delikte wie Kriegsverbrechen oder Vergewaltigungen.

Die Amnestie bildet die rechtliche Grundlage für die Entwaffnung der bisherigen Rebellen, die bereits in der zweiten Dezemberwoche angelaufen ist. Seither befinden sich die FARC-KämpferInnen auf dem Weg in Schutzzonen, in denen sie unter Aufsicht der Vereinten Nationen ihre Waffen abgeben und auf das zivile Leben vorbereitet werden.

Ängste geschürt. Trotz klarer Mehrheiten im Kongress und der Unterstützung seitens der obersten Richter für Präsident Juan Manuel Santos ist der Weg zum Frieden in Kolumbien noch holprig. Ex-Präsident Álvaro Uribe, politisch rechts außen, war erfolgreich beim Schüren von Ängsten. In seiner „No“–Kampagne vor dem Referendum zum Friedensabkommen Anfang Oktober behauptete er, dass viele der FARC-Rebellen nur sehr kurz oder gar nicht inhaftiert würden und stellte in Aussicht, dass die FARC die Macht übernehmen könnte, obwohl sie nicht einmal fünf Prozent der Sitze im Kongress bekommen hätte. Daraufhin erteilte die Bevölkerung dem Frieden ein knappes „No“.

Santos gab aber nicht auf. Für seine Dialogbereitschaft und sein Verhandlungsgeschick wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Er band Uribe in neue Verhandlungen ein, ohne Substanzielles am ausgehandelten Text zu ändern. Zumindest theoretisch kann der Prozess nun seinen rechtsstaatlichen Weg gehen.

Faktor Drogenhandel

70 Prozent der Koka-Anbaufläche in Kolumbien liegen Schätzungen zufolge in zuletzt von den FARC-Rebellen kontrollierten Gebieten. Laut Daten der Vereinten Nationen hat sich die Anbaufläche von 2013 bis 2015 dabei noch verdoppelt. ExpertInnen gehen davon aus, dass die Regierung im Rahmen der Friedensverhandlungen mit der FARC darauf verzichtet hatte, die Kokafelder mit Pflanzengift zu zerstören.

In den 1980er und 1990er Jahren kontrollierten das Medellín- bzw. das Cali-Kartell den Drogenhandel.

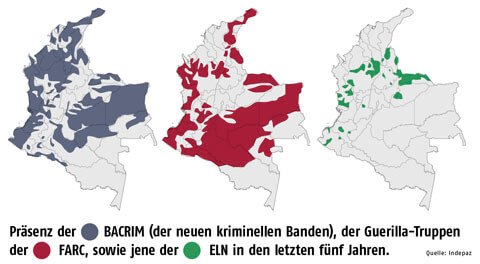

Nach deren Zerschlagung füllten kleinere Guerilla-Gruppen und Splitter-Kartelle, neo-paramilitärische Gruppen und kriminelle Banden, die BACRIMs (bandas criminales), das Vakuum. cs

Wandel benötigt. Praktisch gibt es noch viele Gefahren zu überwinden. Die Gründe für den schon über 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg sind nicht aus der Welt: ungerechte Landverteilung, der Drogenhandel oder die soziale Polarisierung. Kolumbien bräuchte einen echten sozialpolitischen Wandel.

Die Verhandlungen wurden bisher nur mit einem Teil der Konfliktparteien geführt, viele andere gar nicht erreicht. Zudem ist davon auszugehen, dass die liberale Wirtschaftspolitik von Mitte-Rechts-Politiker Santos und die ungebremste Ausbeutung von Rohstoffen zwar den Widerstand der reichen Eliten des Landes gegen das Friedensabkommen gedämpft haben, aber gleichzeitig auch der Grund für soziale Konflikte in der Zukunft sein könnten. Und: Viele Investoren aus den USA, Europa und Asien stehen bereit, weil sie in einem friedlichen Kolumbien große Geschäfte wittern. Auch hier ist fraglich, ob davon auch die kolumbianische Bevölkerung profitieren wird.

Weiterhin Gewalt. Neo-paramilitärische Gruppen und kriminelle Banden (BACRIMS) sind aktuell aktiv. Menschenrechtsgruppen und soziale Bewegungen berichteten in den vergangenen Wochen über immer mehr Attentate auf AktivistInnen und auch auf Mitglieder linker Oppositionsparteien. Erinnerungen an die späten 80er Jahre kommen auf. Da wurde Frieden mit der Guerilla-Fraktion M19 ausgehandelt. Als diese ihre Waffen niederlegte, gab es zahlreiche blutige Attentate auf die ehemaligen KämpferInnen, sobald sie zivile PolitikerInnen wurden. Bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und die derzeitige Entwicklung trotz allem der erste Schritt hin zu Frieden für das Land ist.

Andreas Behn, Journalist und Soziologe, lebt seit über zehn Jahren in Rio de Janeiro und berichtet seit 2012 für verschiedene Medien aus der Region.