Die meisten Bücher aus anderen Kulturen lesen wir nicht in ihrer Originalsprache, wir lesen Übersetzungen. Literatur von einer in eine andere Sprache zu übertragen erfordert mehr als linguistische Kenntnisse. Die schwierige Aufgabe besteht darin, aus einem literarischen Text einen literarischen Text in einer anderen Sprache zu schaffen. Gleichzeitig muss oft eine fremde Kultur verständlich gemacht werden. Am Beispiel afrikanischer Literatur beschreibt Waltraud Kolb, wie eng Übersetzungen dem Original folgen können oder welch weiten Bogen kulturelle Übertragungen eines Textes spannen.

Afrikanische Autoren und Autorinnen leben an der Peripherie der Peripherie, dort, wo Worte kämpfen müssen, damit sie nicht Schweigen sind."* So beschrieb der mosambikanische Autor Mia Couto beim Literaturkongress Waltic 2008 in Stockholm die Situation afrikanischer AutorInnen. Ganz besonders meinte er auch jene, die, wie er selbst, auf Portugiesisch schreiben. Afrikanische Literatur hat es aus vielen Gründen schwer, gehört und international wahrgenommen zu werden. Ein Weg führt dabei über Übersetzungen. Weltliteratur braucht Übersetzungen, die für das "Fortleben" (Walter Benjamin, deutscher Philosoph, Literaturkritiker und Übersetzer) ihrer Werke sorgen.

Einer der am meisten übersetzten afrikanischen Autoren ist der Nigerianer Chinua Achebe, 2002 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Er ist vorsichtig optimistisch, was die Situation der afrikanischen Literatur in der Welt betrifft: "Wir haben einen Fuß in der Tür, meine Hoffnung ist, dass wir im 21. Jahrhundert endgültig die Arena der Weltliteratur betreten und eine Blütezeit afrikanischer Literatur erleben werden." *

Mia Couto wird, anders als Achebe, wenig übersetzt. Auf Deutsch sind bisher Das schlafwandelnde Land und Unter dem Frangipanibaum erschienen, beide übersetzt von Karin von Schweder-Schreiner. Mia Couto greift nicht nur zu ungewöhnlichen Bildern und verbindet orale Erzählmuster mit modernen literarischen Formen, sondern er experimentiert auch mit der portugiesischen Sprache, und seine Wortkreationen sträuben sich oft gegen eine Übersetzung: Welche deutsche Entsprechung gäbe es für den Titel seiner Kurzgeschichtensammlung Estórias Abensonhadas, eine Kombination aus abençoar/segnen und sonhar/ träumen, oder für Pensatempos, den Titel eines Essays (pensar/denken und passatempo/Zeitvertreib)? Jeder Autor, sagte Couto in Stockholm auch, muss seine eigene Sprache finden, um seine Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit auszudrücken.

Die Aufgabe literarischer ÜbersetzerInnen ist es, fremdsprachige Werke für das eigene Lesepublikum zugänglich zu machen und gleichzeitig die Einzigartigkeit des Originals auch in der Übersetzung zu bewahren. Jedes literarische Werk hat seinen eigenen Stil, einen spezifischen Ton und Rhythmus, jeder Autor, jede Autorin spricht mit einer anderen Stimme. Von Übersetzungen erwarten wir, dass wir das alles wiederfinden, aber in unserer eigenen Sprache. Bei Übersetzungen aus weiter entfernten Kulturen kommt noch dazu, dass einerseits kulturelle Barrieren überwunden werden müssen, wir andererseits aber auch in übersetzten Texten die fremde Kultur vorfinden wollen.

Sehr oft lesen wir afrikanische Literatur genau deshalb, weil wir darin etwas über die Menschen und das Leben in Afrika erfahren und den über die Medien verbreiteten Bildern andere, differenziertere Bilder an die Seite stellen wollen. Eine enorme Aufgabe. Die besondere Herausforderung, sagt Coutos englischer Übersetzer David Brookshaw, liegt darin, nicht nur das Gedruckte zu übersetzen, sondern auch das, was dahinter liegt, die vielfältigen kulturellen Echos. Übersetzen ist für ihn ein Akt der Neuschöpfung. Pensamentos, so Brookshaw, würde er vielleicht mit Pensativities übersetzen, sollte er je damit beauftragt werden. Pensativities kombiniert pensive/nachdenklich mit activity/Aktivität, dazu schwingt sensitivity/Empfindungsvermögen noch mit. Dank seines Übersetzers durchbrechen Mia Coutos Worte auch in der englischsprachigen Welt das Schweigen.

Wenn afrikanische Literatur ins Deutsche übersetzt wird, dann sehr selten aus einer afrikanischen Sprache. Meistens sind es englisch-, französisch- oder portugiesischsprachige Werke. Viele AutorInnen schreiben in einer der ehemaligen Kolonialsprachen, wobei diese Sprachen auf dem afrikanischen Kontinent im Laufe der Zeit eigene Charakteristika angenommen haben. Chinua Achebe war einer der ersten, der sich sehr deutlich dafür aussprach, in der ehemaligen Kolonialsprache zu schreiben: "Man hat mir diese Sprache gegeben, und ich habe vor, sie auch zu benützen." * In seinen Werken finden sich aber Begriffe aus dem Igbo, manchmal ganze Sätze, dann wieder wörtlich ins Englische übertragene Igbo-Sprichwörter oder auch Dialoge im nigerianischen Pidgin.

In den Werken des kenianischen Autors Ngugi wa Thiong'o stoßen wir auf Begriffe aus dem Gikuyu und Suaheli, bei Nuruddin Farah aus Somalia auf italienische, arabische und somalische Einsprengsel. Autoren wie Ahmadou Kourouma oder Jean-Marie Adiaffi aus Côte d'Ivoire haben in ihre französischen Texte afrikanische Elemente eingebaut. Die belgische Literaturwissenschaftlerin Chantal Zabus bezeichnet diese Art von Texten sehr anschaulich als "afrikanische Palimpseste", Texte also mit einer zum Beispiel englischsprachigen Oberfläche, unter der eine weitere Schicht, ein afrikanischer Subtext, erkennbar ist. Shaban Mayanja, Literatur- und Übersetzungswissenschaftler aus Uganda, meint sogar, dass jeder afrikanische Text, der in einer europäischen Sprache geschrieben ist, eigentlich bereits eine "innerliche", nicht explizit artikulierte, Übersetzung afrikanischer Lebenswelten ist.

Wie lassen sich solche mehrschichtigen Texte ins Deutsche übertragen? Neben allen anderen Herausforderungen, vor denen LiteraturübersetzerInnen stehen, kommt hier noch dazu, dass die afrikanischen Subtexte in der deutschen Fassung möglichst weiter leben sollten. Ein Balanceakt, der viel Gespür verlangt, kulturelles Wissen, Wissen darüber, wie beim Lesen Bilder entstehen. Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe zum Beispiel erzählt in Nervous Conditions die Geschichte der jungen Tambudzai, die im ehemaligen Rhodesien zum Besuch einer Missionsschule in die Stadt geschickt wird und für diese Chance mit der Entfremdung von ihrer eigenen Kultur bezahlt (Der Preis der Freiheit lautet dann auch der deutsche Titel). Ihr früheres Leben auf dem Land beschreibt sie so: If you had the time, you could run off the road into more wooden areas to look for matamba and matundru. Sweet and sour. Delicious. Auch in der Übersetzung ist nur von matamba und matundru die Rede. Dangarembga und ihr Übersetzer Ilija Trojanow überlassen es uns, welche Art von Früchten wir uns darunter vorstellen. Trojanow ist selbst Autor und hat viele Jahre in Afrika gelebt. Wie die Autorin lässt er hier in unserer Vorstellung ein sinnliches Bild entstehen, ohne dass eine ergänzende Erklärung notwendig wäre: Wenn man Zeit hatte, konnte man von der Straße hinab in den dichteren Wald hineingehen, um nach matamba und matundru zu suchen. Süß und sauer. Köstlich.

Die Unbestimmtheit lässt uns Interpretationsspielraum. An anderen Stellen ersetzt Trojanow aber auch Shona-Begriffe durch deutsche Entsprechungen, etwa roora durch den Brautpreis, oder er führt zusätzlich eine Erklärung an, etwa wenn von Mandigumbura, Menschenschindern, die Rede ist. Wohl weil die konkreten Bedeutungen hier wichtig sind. Manchmal bettet Dangarembga selbst schon den lokalen Begriff in eine Erklärung ein, wenn sie etwa von pale dirty tuckshops, which we call magrosa spricht. Aus Übersetzersicht hat man es damit noch relativ leicht, weil sich diese Strategie im Deutschen übernehmen lässt, und Trojanow schreibt auch blaßschmutzige Süßwarenläden, die wir magrosa nannten. Man muss sich nicht entscheiden, ob man fremde Begriffe im deutschen Text belässt oder lieber ersetzt.

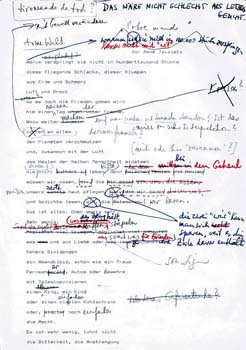

Die Einschätzungen, wie viele solche Begriffe ein deutscher Text verträgt, ehe er schwer lesbar oder gar unverständlich wird, sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel: In dem 1977 noch auf Englisch verfassten Werk Petals of Blood von Ngugi wa Thiong'o (später entschied er sich dafür, auf Gikuyu zu schreiben) finden sich zahlreiche Gikuyu- und Suaheli-Begriffe, wie in dem Satz: "I am not really a farmer", Munira hastened to explain, all this talk on njahi, themithu, gathano und mwere confusing him. Es liegen zwei deutsche Übersetzungen vor, die erste von Josef Zimmering kam 1980 im DDR-Verlag Volk und Welt heraus, die zweite von Susanne Koehler 1981 in der BRD beim Peter Hammer Verlag. Im ersten Fall lesen wir: "Ich verstehe nicht viel von Landwirtschaft", beeilte sich Munira zu erklären, den das Gerede über die feuchten, dunstigen Monate, Bohnensaatzeit, Hautkrankheiten der Tiere und auch über mwere, die Baumwolle, ganz konfus machte. Im zweiten Fall: "Ich bin eigentlich kein Landwirt", beeilte sich Munira zu erklären, all dies Gerede von njahi, themithu, gathano und mwere verwirrte ihn." Beide Übersetzungen haben ein Glossar mit Begriffserklärungen.

Trotzdem, wie Susanne Koehler selbst es vor einigen Jahren ausdrückte: "Das Lesen von Büchern aus einem anderen Kulturkreis bedeutet für jeden Leser Bereicherung, aber auch Arbeit." Auf der Seite, der das Zitat entnommen ist, finden wir im Original 20 Wörter aus dem Gikuyu bzw. Suaheli, in Koehlers Übersetzung 15 Wörter, bei Zimmering dagegen nur sechs. Koehler und Zimmering haben also ganz offensichtlich unterschiedliche Ziele mit ihren Übersetzungen verfolgt.

In der Übersetzungswissenschaft wird gerne Friedrich Schleiermacher (1813) zitiert, der zwei grundlegende Strategien im Literaturübersetzen beschrieb, nämlich entweder "der Übersetzer lässt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er lässt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen". Auf Petals of Blood angewendet, könnte man sagen, dass Koehler ihr Lesepublikum auf die afrikanische Kultur zu bewegt (wobei sie eine schwierigere Lektüre in Kauf nimmt), während Zimmering seine LeserInnen lieber in Ruhe lässt und den afrikanischen Text für sie leichter konsumierbar macht. Wie man die beiden Übersetzungen in der Hinsicht bewertet, hängt von der eigenen Perspektive ab, von den eigenen Lesegewohnheiten, davon, was man von einer Übersetzung eines afrikanischen Romans erwartet und warum man ihn überhaupt liest.

Noch einmal zurück zu Chinua Achebe. In Things Fall Apart beschreibt Achebe die nigerianische Gesellschaft vor Ankunft der Missionare, die ersten Kontakte mit der Kolonialmacht und deren Einfluss auf die traditionelle Igbo-Gesellschaft. Die Kultur der Igbo drückt sich vor allem in zahlreichen Sprichwörtern im Text aus, die Achebe direkt aus dem Igbo ins Englische übersetzt hat. So heißt es zum Beispiel an einer Stelle: When mother-cow is chewing grass the young ones watch its mouth. Auch dieser Roman wurde zweimal ins Deutsche übersetzt, 1959 von Richard Moering bei Goverts und 1983 von Dagmar Heusler und Evelin Petzold bei Suhrkamp. Und auch diese zwei deutschen Fassungen sind ganz unterschiedlich. In der ersten werden wir mit fremden Bildern konfrontiert, da Moering die meisten Sprichwörter ganz direkt übertrug und hier etwa schrieb: Frißt die Kuh, sieht's Kälblein zu. In der zweiten Übersetzung dagegen wurde an dieser Stelle, wie an vielen anderen, ein deutsches Sprichwort verwendet: Wie der Vater, so der Sohn.

Eine Übersetzung ist nie einfach nur dasselbe Werk in einer anderen Sprache. ÜbersetzerInnen sind zuerst einmal selbst LeserInnen, die sich ihr eigenes Bild eines Werkes machen, es aus ihrem persönlichen Hintergrund, mit ihrem Wissen interpretieren. Daraus entsteht ein neues literarisches Werk. Es liegt dabei in ihrer Hand, welche Bilder es hervorruft, welche Wirkung es entfaltet. Und damit tragen ÜbersetzerInnen eine große Verantwortung.

Waltraud Kolb ist Universitätsassistentin am Zentrum für Translationswissenschaft (Universität Wien) und Übersetzerin.

*) Original auf Englisch, Übersetzung W. Kolb.