Medizinethnologie thematisiert die sozio-kulturell jeweils spezifische Weise im Umgang mit Erkrankungen, auch im psychischen Kontext. Eine wissenschaftlich fundierter Blick auf ihre Entwicklung von Nina Grube.

Was als verrücktes oder anormales menschliches Verhalten gilt, ist – aus sozialwissenschaftlicher Perspektive – gesellschaftlich, kulturell und historisch variabel. Ethnologische Perspektiven auf Psychiatrie thematisieren die sozio-kulturell jeweils spezifische Weise, in der Individuen in verschiedenen Gesellschaften als psychisch-seelisch krank, deviant oder verrückt gelten, sowie die entsprechenden Heilrituale und therapeutischen Behandlungen, denen sie sich unterziehen. Die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Psychiatrie akzeptiert neben dem Terminus der „psychischen Krankheit“ auch die Begriffe „Wahnsinn“ bzw. „Verrücktheit“ für die Beschreibung von anormalem Verhalten. Anders als in der Alltagssprache enthalten diese Begriffe keine negative Wertung. Die Ethnologie möchte vermeiden, anormales Verhalten als Krankheit festzuschreiben, obschon es unter Umständen in lokalen Kontexten als solche interpretiert wird.

Der frühe Ethnologe Bronislaw Malinowski gilt als der erste, der sich mit einer transkulturellen psychiatrischen Thematik beschäftigte. Im Rahmen seiner Forschungen bei den melanesischen Trobriandern in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts bezweifelte er die universale Anwendbarkeit der psychoanalytischen Theorie des Ödipuskomplexes auf außereuropäische Gesellschaften.

Wenig später verglich Ruth Benedict lokale Konzepte von Epilepsie in Nordamerika und Sibirien und gelangte zu dem Schluss, dass die Symptome lokal jeweils unterschiedlich interpretiert werden und keine universal gültige Diagnose ergeben. Benedict gehörte zu einer Gruppe von EthnologInnen und PsychiaterInnen bzw. PsychologInnen, die sich ab den 1920er Jahren mit dem Zusammenhang von Normalität, Psychopathologie und Kultur beschäftigten. Dies war zu jener Zeit sowohl in der Ethnologie als auch in der Psychiatrie selten. Die beiden Disziplinen sind „Schwesterwissenschaften“. Sie entstanden zur selben Zeit in Europa vor dem Hintergrund der damals dominanten evolutionären Theo-rie, die die Europäer als kulturell überlegen ansah, und der damit einhergehenden kolonialen Expansionspolitik. Entsprechend betrachteten beide Disziplinen die Konzepte der „Naturvölker“ in Bezug auf Verrücktheit aus einer evolutionistischen Perspektive.

Die psychiatrische Theorie des beginnenden 20. Jahrhunderts sah psychische Krankheiten als evolutionären Rückschritt an, der die Erkrankten auf eine Stufe mit den evolutionär unterlegenen „Primitiven“ verortete. Diese Perspektive findet sich beispielsweise auch in den psychoanalytischen Schriften Sigmund Freuds. In „Totem und Tabu“ argumentiert Freud 1913 etwa, bestimmte Geisteszustände, die in Europa nur noch gelegentlich als Teil von Neurosen auftauchten, seien in sogenannten „wilden“ Gesellschaften sozial akzeptierte Norm.

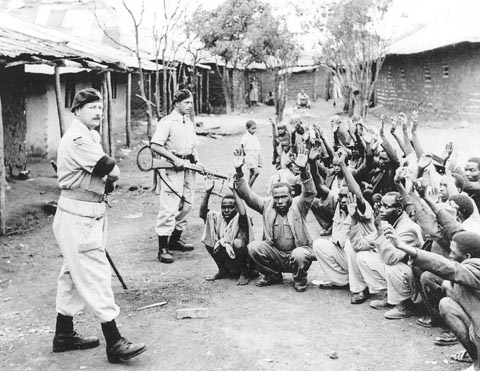

Die psychiatrischen Stereotypisierungen außereuropäischer Gesellschaften, ihrer „Psychen“ und deren Pathologien sind historisch besonders zahlreich in Bezug auf Afrika. So beurteilte etwa der südafrikanische Psychiater John Colin D. Carothers, zu Kolonialzeiten Direktor des psychiatrischen Krankenhauses und des Gefängnisses in Nairobi, den kenianischen Mau-Mau-Aufstand als Auswirkung eines spezifischen Wahnsinns der Kikuyu und als Folge ihrer psychischen Unfähigkeit, sich der Modernisierung durch die Kolonialherren anzupassen. Psychiatrien wurden in den afrikanischen Kolonien folglich nicht zur Behandlung der „harmlosen, normalen“ Verrückten errichtet – und anders als zum Beispiel in Indien auch nicht zur Behandlung der verrückten EuropäerInnen in den Kolonien –, sondern um „gefährliche und dekulturierte AfrikanerInnen“ zu internieren, die durch den Kontakt mit dem europäischen Lebensstil ihre eigene Kultur verloren hatten.

Ausnahmen einer solchen Praxis der Degradierung indigener Psychen bildeten neben dem nigerianischen Psychiater Thomas Adeoye Lambo etwa der belgische Psychiater Henri Collomb und seine Mitarbeiterin Marie-Cécile Ortigues, die in Senegal mit traditionellen HeilerInnen zusammenarbeiteten.

Andere EthnologInnen und ReligionswissenschaftlerInnen erklärten etwa SchamanInnen unter dem Stichwort the shaman’s madness noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nach westlichen Kategorien pauschal als geisteskrank. Inzwischen besteht ein weitgehender Konsens in Transkultureller Psychiatrie und Ethnologie, dass, sollten Schamanen psychisch erkrankt oder beeinträchtigt sein, sie durch ihre Tätigkeit damit umzugehen lernen.

Ethnologische Forschungen über Wahnsinn im subsaharischen Afrika untersuchen „traditionelle“ Konzepte von Verrücktheit, ihre lokalen Klassifikationen und Ursachen. Zwar besteht auf dem kulturell so vielfältigen Kontinent eine große Anzahl an spezifischen Konzepten von Verrücktheit, jedoch lassen sich für die Gesamtregion einige Gemeinsamkeiten zusammenfassen: Als Symptome für Verrücktheit gelten oft schwere Verhaltensauffälligkeiten wie Nacktheit, unordentliche Kleidung, wirres Haar, sozialer Rückzug, bizarres und aggressives Verhalten, Stimmenhören, Verwirrung und Danebenreden sowie körperliche Symptome wie Unruhe und anhaltende starke Kopfschmerzen. Oftmals wird dabei unterschieden zwischen „natürlichen“ Ursachen, etwa Infektionskrankheiten wie Malaria oder dem Missbrauch von Alkohol oder Drogen, und übernatürlich-spirituellen Ursachen wie Geisterbesessenheit, Hexerei oder im Rahmen christlich-religiöser Diskurse Besessenheit vom Teufel.

Der kenianische Mau-Mau-Aufstand in den 1950er Jahren gegen die britische Kolonialmacht wurde vom Psychiater John Colin D. Carothers als Auswirkung eines spezifischen Wahnsinns der Kikuyu angesehen.

Individuelle Verrücktheit gilt dabei häufig als Zeichen für die Störung der sozialen Ordnung, zum Beispiel aufgrund der Verletzung eines kulturellen Tabus oder des Wirkens von Ahnengeistern, und wird mit traditioneller Kräutermedizin, spirituellen Heilritualen oder auch mit charismatischer Glaubensheilung in Kirchen behandelt.

Angesichts der unter anderen von der WHO 2011 konstatierten „Unterversorgung“ mit biomedizinisch-psychiatrischen Therapien stellen traditionelle HeilerInnen in afrikanischen Gesellschaften eine zentrale Ressource für den Umgang mit psychisch-seelischen Krankheiten dar. Ethnologische Untersuchungen zeigen jedoch, dass eine verbesserte biomedizinische Versorgung, also das Verfügen über nötige Medikamente, im Umkehrschluss nicht zwangsläufig mit einer geringeren Frequentierung traditionell-alternativer Heilangebote einhergeht.

Ursula Read und Kristine Krause beschreiben in ihren jeweiligen Ethnographien um 2005, wie sich etwa in Ghana traditionelle, biomedizinische und religiös-pfingstkirchliche Diskurse bei der Interpretation und Behandlung von Symptomen der Verrücktheit vermischen bzw. zueinander in Konkurrenz treten. Dieser medizinische Pluralismus im afrikanischen Kontext ist aus ethnologischer Perspektive kein Ausdruck eines Mangels an adäquater medizinischer Versorgung, sondern er steht – wie Thomas Hausschild es nennt – für einen lebendigen und reichen „Synkretismus des Heilens“, das heißt für eine Verschmelzung verschiedener Ansätze.

Heute wird die Subdisziplin der Ethnologie, die sich mit den kulturellen Dimensionen unterschiedlicher medizinischer Traditionen weltweit befasst, Medizinethnologie genannt. Sie zeigt, dass Wissen und Praktiken rund um Krankheit, Heilung und Gesundheit sozio-kulturell geprägt sind und dass sie, innerhalb eines kulturspezifischen Kontextes interpretiert, rationalen Prinzipien folgen, auch wenn diese sich vom naturwissenschaftlichen Verständnis unterscheiden. Bis Ende der 1970er Jahre noch fokussiert auf die Erforschung der sogenannten „traditionellen Medizin“ außereuropäischer Gesellschaften, befassen sich MedizinethnologInnen heutzutage auch mit der historisch in Europa entstandenen naturwissenschaftlichen „Schulmedizin“, medizinethnologisch „Biomedizin“ genannt. Sie forschen inzwischen auch in Kliniken und medizinisch-biologischen Laboren. Im Vergleich zum angelsächsischen Raum, wo die Medizinethnologie relativ anerkannt ist, sind Kollaborationen mit medizinisch-therapeutischem Personal und anderen NaturwissenschaftlerInnen im deutschsprachigen Kontext jedoch noch eher selten.

Nina Grube ist Ethnologin an der Freien Universität Berlin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit psychisch-seelischen Störungen bei afrikanischen MigrantInnen.