Jenseits des BIP

Solange das Bruttoinlandsprodukt die maßgebliche Messgröße des Fortschritts bleibt, sieht es schlecht aus mit einer nachhaltigen Entwicklung. Robert Poth

Vor dem Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung im August in Johannesburg häuften sich Studien und Berichte, die eine Bilanz des Fortschritts seit dem Erdgipfel in Rio de Janeiro von 1992 zu ziehen suchten. Eine einfache Messlatte wäre die folgende: Hat sich am gebannten Blick, mit dem weltweit auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gestarrt wird, etwas verändert? Denn gerade diese Fixierung auf das BIP ist eine der Haupthürden auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung, sagen KritikerInnen: In seiner heutigen Form ist das BIP alles andere als ein verlässlicher Indikator menschlichen Fortschritts, von dem wir uns umgehend verabschieden sollten, um weitere schwer wiegende Fehlsteuerungen zu vermeiden.

Was sind die Hauptkritikpunkte? Erstens unterscheidet das BIP nicht zwischen Transaktionen, die unsere Lebensqualität erhöhen, und solchen, die sie verringern. Die Kosten von Verkehrsunfällen, Krankheiten oder Katastrophen erhöhen das BIP genauso wie der Verbrauch natürlicher, nicht erneuerbarer Ressourcen. Und zweitens erfasst das BIP nur jene Transaktionen, die in Geldform abgewickelt werden. Was „gratis“ ist bzw. keinen Preis hat, kommt darin nicht vor – vor allem globale Umweltressourcen sowie die unbezahlte Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit. Löst sich etwa dieses soziale „Unterfutter“ der Gesellschaft auf und müssen Dienstleistungen stattdessen am Markt gekauft werden, weist das BIP einen Zuwachs aus – ein Verlust wird als Gewinn dargestellt. Besonders für Entwicklungsländer, wo ein weit größerer Teil der Produktion außerhalb des Markts stattfindet als in reichen Ländern, ist das BIP als Maßstab des Fortschritts noch ungeeigneter: Eine auf das BIP konzentrierte Entwicklungsstrategie kann ausgeblendete Sektoren einer Wirtschaft zerstören und die tatsächliche Lage der Bevölkerung verschlechtern.

In welchem Ausmaß diese „Blindheit“ ökonomische Fehlentscheidungen nach sich ziehen kann, lässt sich einer kürzlich im Magazin Science veröffentlichten Studie entnehmen („Economic Reasons for Conserving Wild Nature“, 9. August 2002). Die AutorInnen versuchten, den „Nettowert“ naturbelassener Habitate für die Welt zu beziffern – das heißt die Differenz zwischen dem Wert der Produkte und Dienstleistungen, die diese Habitate derzeit liefern, und dem potenziellen Wert bei ihrer Konversion für andere Nutzungen. Das Ergebnis: Unter dem Strich dürfte die fortschreitende Konversion solcher Habitate die Welt 250 Mrd. US-Dollar pro Jahr und in jedem folgenden Jahr kosten. Neben einem „Marktversagen“ – ihr Nutzen für die lokale und globale Gesellschaft ist ein „öffentliches Gut“, für das niemand bezahlt – ist dafür auch verfehlte Intervention in Form staatlicher Subventionen verantwortlich, die weltweit auf zumindest 950 Mrd. US-Dollar pro Jahr geschätzt werden.

Tatsächlich ist die Problematik des BIP als Wohlstandsmaßstab seit langem anerkannt. Sogar einer der maßgeblichen Erfinder des Indikators, der US-Ökonom Simon Kuznets (Nobelpreis 1971) verwahrte sich bereits 1934 gegen eine solche Interpretation. Ernsthafte Versuche, diesen Mangel auszugleichen, wurden im wesentlichen erst seit dem zunehmenden Bewusstsein über globale Umweltprobleme und die hartnäckige „Unterentwicklung“ in den ärmeren Ländern der Welt unternommen: prominent darunter etwa der „Ökologische Fußabdruck“ von Rees und Wackernagel, der versucht, die globale Umweltbelastung durch menschliche Gesellschaften zu messen, oder der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP).

Weniger bekannt ist, dass auch in der Weltbank bereits versucht wurde, Umwelt-, Human- und bis zu einem gewissen Grad auch Sozialkapital zu berücksichtigen, um die „Genuine Savings“ (die „echten Ersparnisse“) einer Volkswirtschaft und die Pro-Kopf-Vermögensentwicklung zu messen – mit frappierenden Ergebnissen. 1997 ergab sich für zehn der untersuchten Entwicklungsländer eine negative Vermögensakkumulation und für 40 weitere eine Reduzierung des Vermögens pro Kopf – also, pro Kopf gerechnet wurden 50 Länder ärmer. Kein Wunder, dass die Weltbank diese Ergebnisse nicht an die große Glocke hängt.

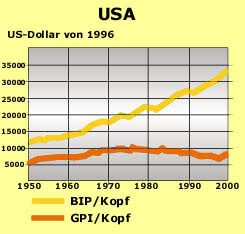

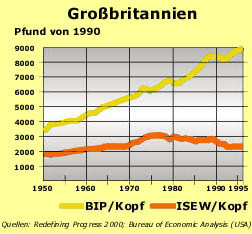

Auch in reichen Ländern ergeben alternative Maßstäbe ein Bild, das in eklatantem Gegensatz zum vorherrschenden positiven Eindruck steht. Etwa der „Genuine Progress Index“ (GPI), den Redefining Progress, eine US-Non-Profit-Organisation seit 1995 publiziert, und der „Index of Sustainable Economic Welfare“ (ISEW), entwickelt von der britischen New Economics Foundation (NEF) in Kooperation mit Friends of the Earth und dem Centre for Environmental Strategy (University of Surrey).

Was dabei herauskommt, zeigen beispielhaft die drei Grafiken für die USA, Großbritannien und Chile. Während der steile Anstieg des BIP in den USA seit 1950 eine stetige Wohlstandssteigerung vermuten lässt, hat sich der GPI seit langem vom BIP abgekoppelt: Er lag auch 2000 weit unter seinem Höchststand von 1976. In Großbritannien ging es seit Mitte der 70er Jahre bis 1996 stetig abwärts, während die ChilenInnen 1995 schlechter dran waren als 30 Jahre zuvor, obwohl sich das BIP gleichzeitig verdoppelte.

Was gibt hier den Ausschlag? Ausgangspunkt bei der Berechnung des US-GPI sind die offiziellen Daten zum privaten Konsum (2000: 6.258 Mrd. US-Dollar). Die wichtigsten Korrekturfaktoren sind auf der positiven Seite die Haus- und Erziehungsarbeit, auf der negativen Seite die Erschöpfung nicht erneuerbarer Ressourcen sowie die langfristigen Umweltkosten (vor allem des Klimawandels), gefolgt von der ungleichen Einkommensverteilung. Dazu kommen weitere soziale Kosten wie Kriminalität, Verkehrsunfälle, Verlust an Freizeit und Zerfall der Familie. Im Jahr 2000 etwa beliefen sich die sozialen Kosten auf zusammen 1.157 Mrd. US-Dollar, die Umweltkosten auf 3.784 Mrd. Dollar, während durch Haus- und Erziehungsarbeit 2.079 Mrd. Dollar hinzu kamen. Der ISEW ist ähnlich konstruiert, berücksichtigt aber den Wert öffentlicher Gesundheits- und Erziehungsausgaben und verzichtet auf den Abzug einiger sozialer Kosten wie jener der Kriminalität.

Wie der „Ökologische Fußabdruck“ und der HDI sind GPI und ISEW so genannte „Gesamtindikatoren“, die aus einer Fülle einzelner Bestandteile zusammengesetzt werden. An solchen Gesamtindikatoren wird oft kritisiert, sie würden Äpfel mit Birnen zusammenrechnen. Doch genau das tut ja auch das BIP, ohne dass seine Überzeugungskraft Schaden nehmen würde. Zumindest sind die AutorInnen überzeugt, dass ihre Produkte der Wirklichkeit weit näher kommen – und ihre Attraktivität besteht eben darin, dem BIP eine gleichartige Konkurrenz entgegenzusetzen.

Der Weg, der seit dem UN-Gipfel über Entwicklung und Umwelt 1992 in Rio de Janeiro („Erdgipfel“) beschritten wird, geht in eine etwas andere Richtung – getreu dem Aktionsprogramm von Rio, der Agenda 21, das unter anderem fordert: „Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung müssen auf allen Ebenen entwickelt werden – lokal, regional und national“. In der im vergangenen April beschlossenen „Österreichischen Nachhaltigkeitssstrategie“ etwa wurden auf nationaler Ebene 44 Indikatoren definiert; im Rahmen der UNO sind es derzeit sogar 143. Hauptzweck dieser Indikatoren ist ihre Kontrollfunktion – der Fortschritt bei der Erreichung von Teilzielen soll so gemessen werden können; an ihre Aggregation zu einem Gesamtindex ist nicht gedacht.

Ein Nachteil dieses Wegs dürfte darin bestehen, dass dieser Indikatorenflut das Schicksal droht, ein Schattendasein in Amtsräumen und ExpertInnenkreisen zu führen, während sich gleichzeitig alle wesentlichen Entscheidungen weiterhin am BIP und ähnlichen „harten“, auf der Geldökonomie basierenden Daten orientieren. Diese Kritik trifft allerdings ebenso Indikatoren wie GPI oder ISEW, die aufgrund ihrer mangelnden Bekanntheit ebenso wenig den beabsichtigten Effekt entfalten, nämlich Einfluss auf die Politik zu nehmen. Jedenfalls hat die New Economics Foundation bereits eine Studie über die Effekte der Indikatorenmessung auf die lokale Politik in Großbritannien gestartet. Der Titel: „Making Indicators Count“. Das Problem hat die etablierte Volkswirtschaft nicht. Ihr „statistisches potemkinsches Dorf“, wie es die GPI-Autoren nennen, ist nach wie vor hoch im Kurs.

www.foe.co.uk