In die Zange nehmen

Wie investigativer Journalismus, Kampf um Arbeiter:innenrechte und Bildungsarbeit Hand in Hand gehen, das zeigt die brasilianische NGO Repórter Brasil am Beispiel des Kaffeeriesen Starbucks.

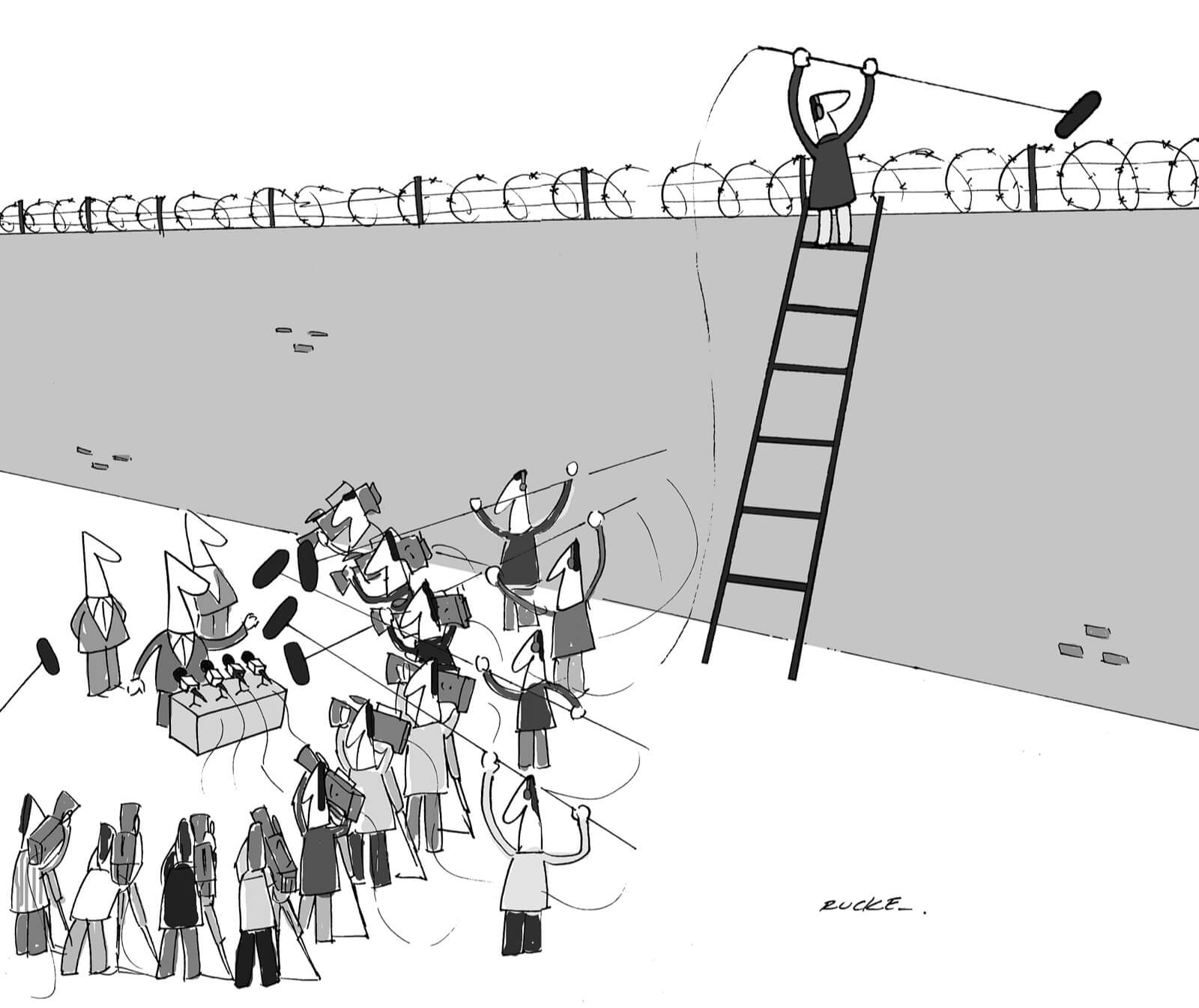

Einzelne Puzzleteile zu einem Ganzen zusammensetzen: Was für die einen ein unterhaltsames Spiel ist, bedeutet für uns bitteren Ernst. Es geht darum, Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Konzerne aufzudecken. Ein Teilchen nach dem anderen müssen wir zusammenlegen, damit alle gemeinsam ein Bild ergeben.

Bei einer unserer jüngsten Recherchen begann das Puzzle mit dem Hinweis einer Person, die Kaffeeplantagen besuchte, um Beschwerden von Arbeiter:innen nachzugehen. Vor Ort deckten wir sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse und Kinderarbeit auf Farmen auf, die den US-amerikanischen Kaffeeriesen Starbucks beliefern.

Um den Hinweisen nachzugehen, waren wir dorthin gereist, wo Starbucks seine Zulieferbetriebe hat. Unser Team legte fast 3.000 Kilometer durch Anbaugebiete im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais zurück. Wir sprachen mit Arbeiter:innen, die die Kaffeebeeren ernten, und blickten dabei in viele müde Gesichter. Sie waren gezeichnet von der anstrengenden Arbeit, der sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nachgingen.

Dünne Daten. Die großen Player der Branche werben zwar damit, dass sie ihren Kaffee von Zertifizierungsunternehmen auszeichnen lassen, machen aber nicht öffentlich, von welchen Plantagen sie ihre Kaffeebeeren beziehen.

Wenn wir von Arbeitsrechtsverletzungen in einem Betrieb erfahren, müssen wir zunächst herausfinden, ob dieser zertifiziert ist, von wem und an wen er liefert. Dabei sind wir auf öffentlich zugängliche Informationen angewiesen.

Auch im Fall Starbucks durchforsteten wir Soziale Netzwerke, Webseiten von Genoss:innenschaften und regionalen Einkäufer:innen, befragten Menschen und analysierten Unternehmensberichte. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Wir fanden Verbindungen zu schweren Arbeits- und Menschrechtsverletzungen genau dort, wo das Unternehmen mit einem eigenen Zertifizierungsprogramm die guten Zustände in seiner Lieferkette bewarb.

Magere Verdienste. Unsere Kollegin Hélen Freitas, die für die Feldforschungsphase zuständig war, erzählte mir bestürzt von einem 24-jährigen Pflücker, der verzweifelt war, weil er gedacht hatte, dass er am Ende der Ernte mit einem finanziellen Gewinn aussteigen würde. Ansparen konnte er nichts. Stattdessen hatte er in nur einem Monat zehn Kilo Körpergewicht verloren und hatte das Gefühl, dass er seiner Menschenwürde beraubt worden war. Seinen Kolleg:innen ging es ähnlich.

Als wir genug Berichte dieser Art zusammengetragen hatten, veröffentlichten wir eine Beschwerde, die von vielen Medien in Brasilien und in den USA aufgegriffen wurde: Auch die Konsument:innenschutzorganisation National Consumers League in Washington berief sich auf unsere Rechercheergebnisse zu Starbucks. Sie hat im Jänner 2024 eine Klage wegen irreführender Behauptungen gegen das multinationale Unternehmen eingebracht. Es verspricht den Konsument:innen Kaffee, der zu „100 Prozent aus ethischer Beschaffung“ stammt. Die Gerichtsverhandlungen werden zeigen, wer Recht bekommt.

Ausbeutung wie damals. Als mir eine 18-Jährige von ihren Arbeitsbedingungen erzählte, kam mir die Geschichte der japanischen Einwanderung nach Brasilien in den 1930er Jahren in den Sinn. Angelockt von der Versprechung auf ein eigenes Stück Land waren damals viele Familien von Japan nach Brasilien ausgewandert. Doch die Neuankömmlinge wurden betrogen und sofort nach der Ankunft auf Kaffeeplantagen gebracht. Dort mussten sie ihre Schulden abarbeiten, die durch die Überfahrt nach Brasilien, Lebensmittel und die Unterkunft entstanden waren.

Daran musste ich im Gespräch mit der jungen Frau denken. Ich nenne sie hier Angela, ihren wirklichen Namen will sie nicht veröffentlicht wissen. Im Jahr 2022 musste auch sie zusammen mit 55 anderen unter sklavenähnlichen Bedingungen auf einer Kaffeeplantage schuften: 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. In ihrer überfüllten Unterkunft gab es kaum Wasser zum Waschen. Auch sie stand immerfort in der Schuld ihres Arbeitgebers, der ihr den Transport von ihrem Heimatort und die tägliche Verpflegung verrechnete.

Brasilien zählt weltweit zu den führenden Kaffeeproduzenten- und exporteuren. Auf Kosten der Arbeiter:innen: Seit über einem Jahrhundert herrschen sklavenartige Bedingungen auf den Plantagen, auch wenn diese heute eigentlich per Gesetz verboten sind. Auf dem Papier gibt es eine Reihe von Schutzmaßnahmen und Arbeitnehmer:innenrechten.

Stellung beziehen. Aus diesem Grund klären wir von der Nichtregierungsorganisation Repórter Brasil Arbeiter:innen über ihre Rechte und Risiken auf und unterstützen sie dabei, zu den ihnen zustehenden Sozialleistungen zu kommen. Das Programm, das ich seit 2011 koordiniere, heißt „Escravo, nem pensar!“, auf Deutsch „Sklaverei, auf keinen Fall!“.

Initiativen wie die unsere sind den politischen und wirtschaftlich Mächtigen vor Ort zuwider, denn sie profitieren von den ausbeuterischen Produktionsformen. Und sie stehen dazu. In einer der Gemeinden, in denen wir besonders viele Fälle von Sklavenarbeit fanden, fragte der Sekretär für Sozialhilfe die Leiterin einer unserer Informationskurse für Arbeiter:innen in drohendem Ton: „Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich?“. Dann verbot er uns weitere Aufklärungsarbeit zu leisten.

Aussagen wie diese sind der Beleg dafür, dass unsere Arbeit richtig und wichtig ist – am Anfang und am Ende der Produktionskette: Mit journalistischer Arbeit, um die Ausbeutung durch Profiteur:innen aufzudecken und mit Prävention durch Bildung und Aufklärung sowie Unterstützung für Betroffene.

Nur so haben wir die Chance Sklavenarbeit irgendwann in den Griff zu bekommen und ihr ein Ende zu bereiten. Erst dann wird sie nicht mehr als ein trauriges Kapitel in der brasilianischen Geschichte sein.

Poliana Dallabrida ist Redakteurin bei Repórter Brasil. Sie untersucht Menschenrechtsverletzungen und Umweltverbrechen im Agrarbereich. Natália Suzuki ist u. a. Sozialwissenschaftlerin und koordiniert Bildungsprojekte in der gleichen NGO. Sie ist spezialisiert auf Sklavenarbeit und Politik.

Übersetzung: Christina Schröder

Repórter Brasil

Zwei Strategien, ein Ziel: Seit 2001 geht die brasilianische Nichtregierungsorganisation Repórter Brasil gegen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen vor. Einerseits prangert sie nach ausführlichen Recherchen deren Einsatz durch Unternehmen mittels Pressearbeit öffentlich an. Andererseits unterstützt sie betroffene Arbeiter:innen mit präventiver Bildungsarbeit.

Repórter Brasil erhält Zuwendungen in Form von Kooperationen, Mitgliedschaften, Dienstleistungen und Spenden sowohl von nationalen als auch internationalen Unternehmen sowie von Einzelpersonen und (öffentlichen) Institutionen mit Ausnahme der Exekutive.

Repórter Brasil arbeitet mit NGOs auf nationaler und internationaler Ebene zusammen, z. B. Rapid Response Bulletins, AidEnvironment und Mighty Earth. Die Recherchearbeit umfasst soziale und sozioökonomische Forschungstechniken, kombiniert mit modernen Ansätzen des investigativen Journalismus und des Datenjournalismus. Das Forschungsprogramm unterstützt auch die Erstellung investigativer Berichte, die von Repórter Brasil selbst und von internationalen Unternehmen wie der US-Nachrichtenagentur Bloomberg, von Dow Jones und The Guardian veröffentlicht werden.