Geld mit Stolz verdienen

Der informelle Sektor gewinnt weltweit zunehmend an ökonomischer Bedeutung. Sigrid Awart berichtet von ihrer Begegnung mit der Erdnussverkäuferin Fatoulaye in Senegals Hauptstadt Dakar.

„Warum kaufst du eigentlich die Nüsse immer bei ihr?“, frage ich meine senegalesische Freundin Mamou Mbodj während wir zu Fatoulaye spazieren, ihrer „Lieblings-Erdnussverkäuferin“ in einer Gasse hinter dem Busbahnhof. Direkt daneben bieten noch fünf andere Frauen die gleichen Produkte an. „Ich weiß nicht“, antwortet sie, „sie ist mir einfach sympathisch und außerdem ist sie korrekt“.

Fatoulaye ist ungefähr 45 Jahre alt und Muslimin. Sie trägt eine Zöpfchenfrisur, über die sie ein rosa Tuch gebunden hat. Hüfttuch und Bluse weisen das selbe schwarz-türkis-weiß-blaue Muster auf. Fatoulaye trägt unauffälligen Modeschmuck. Sie hat eine angenehme Ausstrahlung und begrüßt uns schüchtern. Für sie scheint es ungewöhnlich zu sein, sich mit einer Europäerin zu unterhalten. Mamou übersetzt für uns – Fatoulaye spricht nur wenig französisch und ich kann nur einige Worte Wolof, die am weitesten verbreitete Sprache Senegals. Sie bietet uns einen Holzschemel als Sitzplatz an, und setzt sich selbst auf einen großen Stein. Neben diesen Sitzgelegenheiten bilden noch ein Holztisch, an dem sie einen schon zerissenen Sonnenschirm mit Tüchern befestigt hat, sowie ein Holzofen ihren Verkaufsstand.

Für 25 bis 50 CFA (100 CFA entsprechen 2,10 öS) verkauft Fatoulaye geröstete und gezuckerte Erdnüsse in kleinen Säckchen., sowie solche mit Schale, die sie am Herd erhitzt. Außerdem bietet sie noch selbst gemachtes, pastellfarbenes Zuckerwerk um 5 CFA an.

Die Bedeutung der informellen Wirtschaft als Erwerbsquelle sowie als günstige Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten hat in Dakar in den letzten Jahren stark zugenommen. Unter informellem Sektor werden Tätigkeiten verstanden, die sich mit konventionellen Kategorien der Erwerbsarbeit nicht erfassen lassen und für die keine arbeitsrechtlichen Regelungen gelten. Gemeinsam mit den senegalesischen Sozialforscherinnen Mamou Mbodj und Diatou Toure sowie mit der österreichischen Afrikanistin Claudia Hüttner befragte ich 100 Personen. Fast alle der Befragten sind unter freiem Himmel tätige selbständige UnternehmerInnen von „Kleinbetrieben“.

Das seit Mitte der achtziger Jahre laufende Strukturanpassungsprogramm von Weltbank und Internationalem Währungsfond hatte den Verlust Tausender Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sowie Kürzungen im Schulwesen und der sozialen Versorgung zur Folge. Die Produkte des täglichen Bedarfs wurden teurer.

Als Folge von Dürreperioden und in der Hoffnung, in der Stadt ein bessers Leben führen zu können, zogen BewohnerInnen ländlicher Gebiete in die Zwei-Millionen-Metropole. Und müssen sich dort durchschlagen. Der informelle Sektor ist zur „économie populaire“ – zur Wirtschaft des Volkes geworden. Schätzungen zufolge – die natürlich in diesem Bereich problematisch sind – kommen im Senegal auf einen formellen Arbeitsplatz 17 informelle. Die „economie populaire“ erwirtschaftet schätzungsweise 60% des Bruttonationalprodukts.

Zur informellen Wirtschaft gehört ein breites Spektrum von Tätigkeiten: Dazu gehören neue Erwerbsmöglichkeiten wie z.B. Straßenhandel mit gefälschten Markenprodukten, Unterstützung bei Behördengängen, Wiederverwertung von Waren aller Art und das Vemieten von Sesseln ebenso wie Berufe mit einer langen Tradition, wie die Herstellung von Lederschuhen, die Wahrsagerei, der Handel mit Aphrodisiaka oder eben der Verkauf von Erdnüssen.

Fatoulaye arbeitet ständig während sie mit uns spricht, sie röstet Erdnüsse mit viel Zucker, lässt diese dann abkühlen und füllt sie in Säckchen. Sie erzählt, dass sie aus Guinea stammt und bei ihrer Großmutter aufwuchs, die Felder bestellte und Schafe hütete. „Ich wollte als Kind auch Bäuerin werden, denn das war die einzige Arbeit, die ich kannte. Auch wäre ich gerne in eine Schule gegangen, doch meine Eltern haben mir dies nicht ermöglicht.“

Vor ungefähr 20 Jahren übersiedelte sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach Dakar, weil man hier besser verdienen konnte als in ihrer Heimat. Nach ihrer Ankunft begann Fatoulaye gleich zu arbeiten: „Es ist nicht gut, wenn man andere um Geld fragen muss. Man muss arbeiten, denn dann verdient man sein Geld mit Stolz.“, erzählt sie.

Sie begann, wie viele Einwanderer aus Guinea, als Haushälterin zu arbeiten. „Aber die Senegalesinnen sind schwierig. Auch wenn man seine Arbeit gut macht, haben sie ständig etwas auszusetzen.“, fügt Fatoulaye hinzu. So entschloss sie sich vor elf Jahren, Erdnüsse zu verkaufen.

Seither baut sie ihren Stand in dieser Straße auf, wo alle HändlerInnen aus Guinea stammen. Sie stehen zwar in Konkurrenz zueinander, helfen sich aber auch gegenseitig aus.

„Fatoulaye, warum schläfst du heute nicht?“, ruft ein junger Mann von der anderen Straßenseite zu uns herüber, worauf er und Fatoulaye herzlich lachen. Er sah sie schon öfters ein Nickerchen an ihrem Stand machen und deswegen scherzt er mit ihr darüber.

Fatoulaye erzählt, dass ihr täglicher Verdienst zwischen 1.000 und 4.500 CFA beträgt. Den größten Anteil ihres Einkommens gibt sie für den Haushalt aus. Die Kosten dafür teilt sie sich mit ihrem Mann, der im Baugewerbe als Tagelöhner arbeitet. Da beide erwerbstätig sind, haben sie eine Hausangestellte. Auch ihren Verwandten in Guinea schickt sie regelmäßig Geld.

1.000 CFA legt sie mit 30 anderen Frauen alle 14 Tage in einer „Tontine“, einem selbstorganisierten Sparverein, an. Jeden Monat werden dann 60.000 CFA an eine der TeilnehmerInnen durch Losziehung vergeben. „Tontines“ sind in Senegal weit verbreitet und ermöglichen den Zugang zu Kapital, mit welchem zum Beispiel eine Hochzeitsfeier unterstützt oder eine Nähmaschine gekauft und dadurch ein kleines Unternehmen gegründet werden kann. Fatoulaye möchte mit ihrem auf diese Weise ersparten Geld wieder einmal ihre Familie in Guinea besuchen.

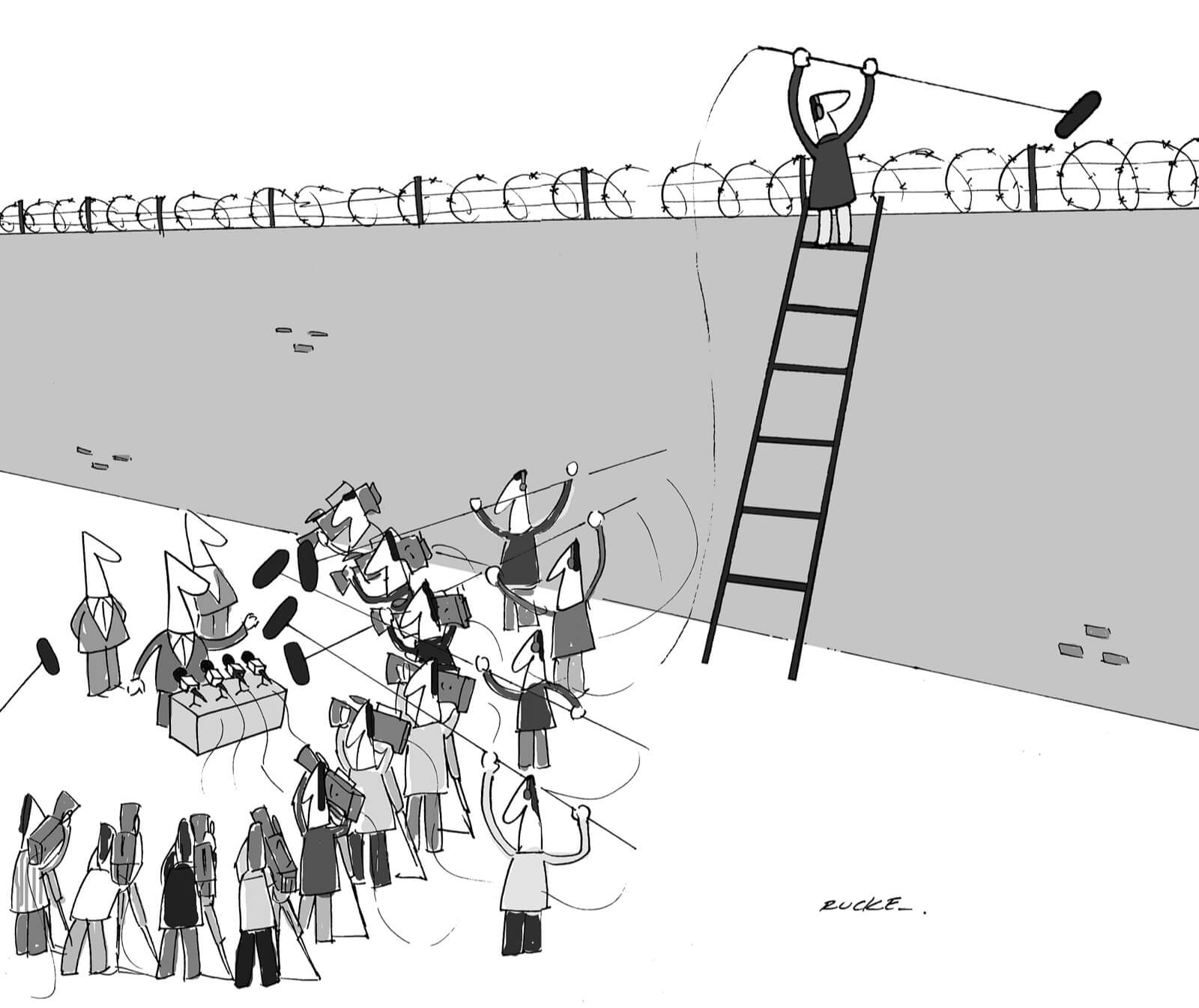

Ihren Stand betreut sie täglich von 10.00 bis 23.00 Uhr, um auf den Verdienst zu kommen, den sie für ihren bescheidenen Lebensstandard benötigt. Ob diese lange Arbeitszeit für sie nicht sehr mühsam sei, fragen wir. „Es gibt keinen perfekten Job, jeder hat Nachteile.“, befindet Fatoulaye. Ihre größten Probleme im Job seien die Konkurrenz und die fehlende Rechtsgrundlage. Damit sie ihr Gewerbe auf der Straße überhaupt betreiben kann, was eigentlich verboten ist, muss sie einen Beamten bestechen und ihren Stand jeden Tag auf- und abbauen: „Die Stadtverwaltung möchte nicht, dass wir hier etwas Fixes bauen. Es ist für uns nicht möglich, mehr aus diesem Platz zu machen.“

Auf die Frage, ob sie eine geregelte Arbeit bevorzugen würde, antwortet sie: „Ich mache eigene Arbeit lieber als Lohnarbeit, auch wenn ich Hitze und Regen ausgesetzt bin, weil ich meine eigene Chefin bin und mir niemand sagt, was ich zu tun habe. Als Hausangestellte könnte ich mich nicht wie hier einfach hinlegen, wenn ich eine Pause machen möchte. Es gibt keine bessere als die selbständige Arbeit.“ Ob sie Unterstützung wünsche? Dazu meint Fatoulaye: „Ich habe noch nie von Organisationen gehört, die Leuten wie uns helfen.“ Ihr Traum wäre es, im Alter ein kleines Restaurant zu eröffnen. „Dann könnte ich viel Geld verdienen.“ Nachdenklich fügt Fatoulaye hinzu, dass dies ohne Startkapital nicht möglich sein wird.

Ich bedanke mich bei ihr – wie bei allen InterviewpartnerInnen – mit einem kleinen Geschenk aus Österreich und 3.000 CFA, die ich ihr, so wie ich es von meinen senegalesischen KollegInnen gelernt habe, beim Händeschütteln unauffällig zukommen lasse. Vor meiner Rückreise nach Österreich möchte ich mich nochmals von Fatoulaye verabschieden – doch sie schläft – ich möchte sie nicht wecken.

Sigrid Awart ist Psychologin und Ethnologin und lebt in Wien. 1999 führte sie in Dakar das vom Jubiläumsfonds der Nationalbank finanzierte Forschungsprojekt „Innovation oder Marginalisierung? Eigeninitiativen zur Arbeitsbeschaffung im informellen Sektor a