Die Wiederkehr der Caudillos

Vor zwanzig Jahren herrschten fast überall in Lateinamerika Militärregimes, dann kamen die Zivilpräsidenten. Doch die Bevölkerungen zeigen sich mit ihren Demokratien mehr und mehr unzufrieden. Davon profitieren Ex-Diktatoren und machthungrige Militärs.

Seit sich die Kolonien gegen das Mutterland erhoben haben, gibt es diese charismatischen Führer, die vom Volk gleichsam geliebt und gefürchtet wurden und nicht selten Uniformen trugen. SimonBolivar, Emiliano Zapata und Augusto Sandino können durchaus als Urgroßväter der heutigen starken Männer gesehen werden und sind in der Volksmeinung eher positiv besetzt. Mitunter glitten Caudillos aber auch ins Diktatorische bis Tyrannische ab.

Perus Präsident Alberto Fujimori wurde 1990 zwar demokratisch gewählt, schickte das ihm feindlich gesonnene Parlament aber bald darauf in die Wüste und übt seine Macht seither in rigoroser und die Verfassung verhöhnender Art aus. Sein jüngster Coup: Fujimori, seit 1990 im Amt und schon 1995 wieder gewählt, stellt sich am 9. April erneut der Wiederwahl, obwohl die Verfassung von 1992 eine dritte Amtszeit verbietet. In seiner Interpretation liest sich das so: Die Verfassung, die nur eine einmalige Wiederwahl des Präsidenten ermöglicht, war bei seinem Amtsantritt noch nicht in Kraft.

Im Juni 1997 wählten die BolivianerInnen den früheren Diktator Hugo Banzer, der das Land von 1971 bis 1978 mit eiserner Hand regiert hatte, zurück an die Macht. Sein Zorn richtete sich, wie jener von General Augusto Pinochet zwei Jahre später in Chile, vor allem gegen die Linke. Reue

zeigte der „demokratisch geläuterte“ Ex-General nicht: „Nur Gott würde ich um Verzeihung bitten, ich habe ein reines Gewissen.“ Banzer gelangte damit als erster lateinamerikanischer Gewaltherrscher der Siebzigerjahre auf demokratischem Weg zurück an die Macht.

In Venezuela regiert nach einem überwältigenden Wahlsieg Ende 1998 Hugo Chávez. Der frühere Offizier und Fallschirmjäger hatte bereits 1992 nach der Macht gegriffen – damals allerdings mit Gewalt. Er trat sein Amt an mit dem Versprechen, Venezuela mit einer „friedlichen, demokratischen Revolution“ von Grund auf zu erneuern. Wohin die Reise Chávez‘ geht, lässt sich aber noch nicht absehen. Seit 1. Jänner ist die im vergangenen Jahr ausgearbeitete Verfassung in Kraft. Das neue, von Chávez favorisierte Grundgesetz sieht unter anderem die Verlängerung der

Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sechs Jahre vor. (Vgl.auch SWM 11/99)

Der Vierte im Bunde ist der neue Präsident Guatemalas, Afonso Portillo. Das „heisere Huhn“, wie Portillo wegen seiner krächzenden Stimme und der spitzen Nase genannt wird, hat Blut an den Händen. Er hat – wie er selbst mit stolz geschwellter Brust im Wahlkampf zugab – 1982 in Mexiko

zwei Menschen erschossen. Vor Gericht musste er sich dafür aber nie verantworten. Darüber hinaus gilt der 48-jährige Rechtspopulist als Marionette von Ex-Diktator Efrain Rios Montt – während seiner 17-monatigen Diktatur kam es zu den schrecklichsten Gemetzel an der

Indio-Bevölkerung – , der selbst gern Präsident geworden wäre.

Da es die Verfassung früheren Putschisten aber untersagt, für das höchste Amt zu kandidieren, lässt Rios Montt eben regieren und zieht als Parlamentspräsident im Hintergrund die Fäden.

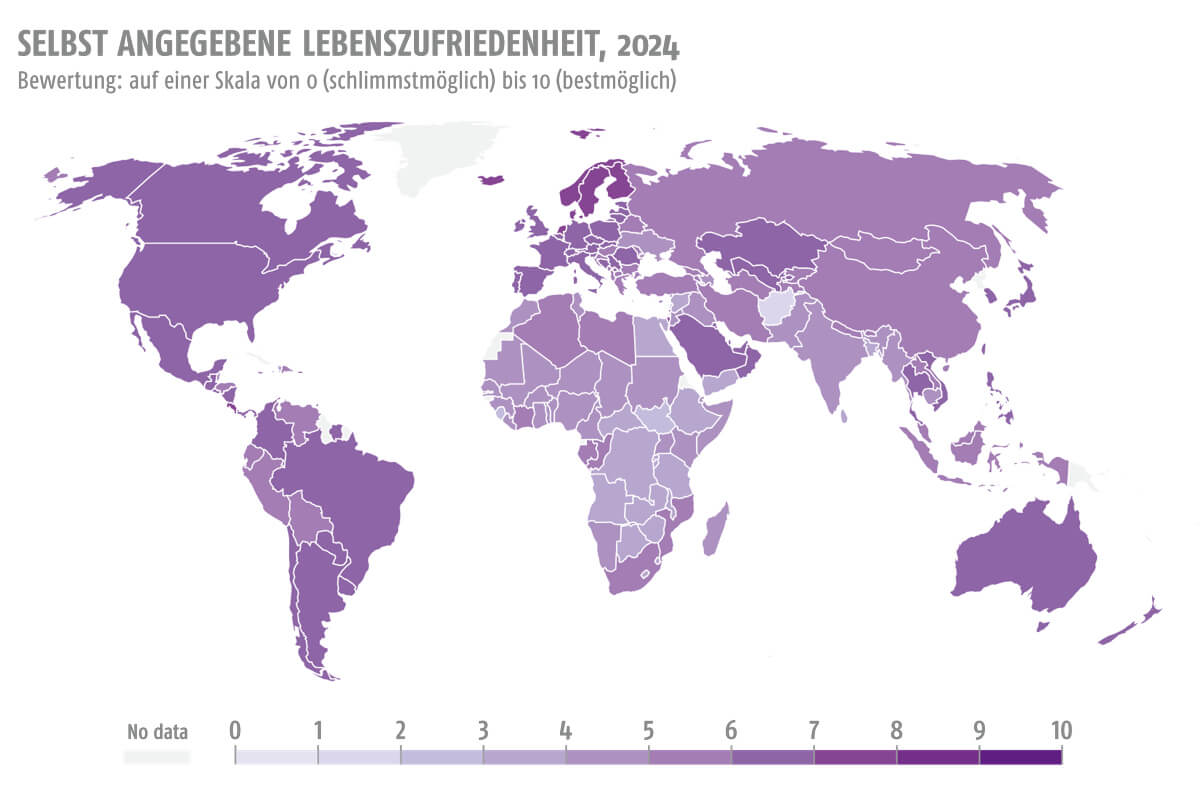

Diese Besorgnis erregenden Entwicklungen sind eigentlich anachronistisch, denn noch nie hat es in Lateinamerika so wenig wirkliche Diktaturen gegeben wie jetzt. Aber gleichzeitig sind die LateinamerikanerInnen nicht sonderlich glücklich mit ihren Demokratien. Eine Anfang 1999

präsentierte Studie der US-Regierung über politische Verhaltensweisen stellte einerseits zwar große Zustimmung für die Demokratie-Idee in Lateinamerika fest – insbesondere für die damit einher gehende Meinungs- und Wahlfreiheit. Zugleich zeigten sich jedoch 70 Prozent der Befragten

mit der Demokratieentwicklung im jeweils eigenen Land unzufrieden, wobei die Stärke der Demokratie – meist – abhängig ist vom Zustand der jeweiligen Wirtschaftslage. Insbesondere die breite Masse der Armen und sozial arg Benachteiligten glaubt offenbar, nur eine starke

Führungspersönlichkeit könne die immer komplizierter werdenden Probleme des 21. Jahrhunderts lösen.

Für die zunehmende Desillusionierung der Bürger sind aber nicht nur ausufernde Kriminalität, Armut und die Korruption der demokratischen Eliten verantwortlich. Parallel zur Öffnung in Richtung Demokratie erfolgte eine Hinwendung zum Weltmarkt; Zollschranken wurden

eingerissen, Staatsbetriebe privatisiert und Bürokratien geschrumpft. Auch die harten Austeritätsprogramme, denen die Lateinamerikaner im Namen der Globalisierung ausgesetzt wurden, begünstigten die Wahlerfolge von militärischen Persönlichkeiten, die einerseits dem nationalen Populismus frönen sowie die Ineffizienz der zivilen Regierungen unter Beschuss nehmen.

Der Rückfall hin zu so genannten „demokratischen Cäsaren“ wurde aber auch begünstigt durch den Umstand, dass die (Wieder-)Einführung demokratischer Institutionen zu Beginn der Achtzigerjahre der Existenz einer demokratischen Kultur vorausging. Außerdem erfolgte die politische Sozialisation des Großteils der Bürgerinnen und Bürger weitestgehend unter autoritären Regimen. Die Einrichtung einer demokratischen Institutionenordnung, die auch exogen bestimmt sein kann, geht relativ schnell, wohingegen die Bildung einer gefestigten Demokratiekultur ihre Zeit braucht. Dazu kommt noch, dass sich diese Kultur in Lateinamerika bei anhaltendem ökonomischen und sozialem „Schlechtwetter“ entwickeln muss.

In diesem Zusammenhang kommt aber auch dem Militär ein entscheidender Part zu. Die Generäle – offiziell zwar mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt – begreifen sich zwar nicht mehr so eindeutig wie früher als direkten Ersatz für eine zivile Regierung. Dafür sehen sie sich sehr

wohl als politische Akteure, die die zivilen Regierungen beeinflussen und ihre ureigensten Prioritäten durchsetzen. Sie nehmen im politischen System und insbesondere in der Wirtschaft immer wichtigere Stellungen ein. In zahlreichen Ländern besitzen die Streitkräfte nicht unbedeutende Anteile an der Industrie, dem Tourismusbereich sowie an Immobilien und

Fluggesellschaften.

Die immer noch starke Position der Streitkräfte verringert aber zugleich die Wahrscheinlichkeit direkter militärischer Besetzung der politischen Führungsämter.

Erstens vertreten die Parteien links und rechts des Spektrums ordnungspolitisch im Großen und Ganzen das, wofür das Militär gestanden ist. Zweitens lösen andere Begründungen für einen Coup d’Etat – etwa die Bekämpfung der Korruption – kaum Unterstützung bei der Bevölkerung aus,

gilt doch die Zeit der früheren Militärregime als Blütezeit der Korruption. Einzig das law-and-order-Argument könnte wegen des zum Teil exorbitanten Anstiegs der Alltagskriminalität als

pro-Argument ziehen. Drittens ist die internationale Ächtung diktatorischer Regime in der westlichen Hemisphäre gewachsen. Für Wirtschaftshilfe und -abkommen setzt sich mehr und mehr politische Konditionalität als Parameter durch. Und viertens merken die jungen Offiziere, dass nationale Entscheidungen in der Politik vom internationalen Kontext beeinflusst werden. Dem müssen sie sich trotz aller nationalen Interessen wohl oder übel beugen.

Bei all den Hindernissen, die der Entwicklung eines dauerhaften und konsolidierten Demokratieverständnisses in Lateinamerika im Weg liegen – oder noch in den Weg gelegt werden -, kommt es in erster Linie darauf an, dass es den Demokratien Lateinamerikas gelingt, sich trotz der gewaltigen ökonomischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts kontinuierlich weiter zu entwickeln und zu stabilisieren und nicht vom eingeschlagenen demokratischen Weg abbringen zu lassen.

Der Autor studierte in Wien Politikwissenschaft und schrieb die Diplomarbeit über die US-Blockade gegen Kuba. Er ist heute außenpolitischer Redakteur bei der Wiener Tageszeitung „Die Presse“.