Jahrzehntelang spielten Land und Nahrungsmittel eine untergeordnete Rolle für Investoren und in der Entwicklungspolitik. Im Zuge der Verknappung von Nahrungsmitteln, dem Boom von Agrotreibstoffen und der Immobilienkrise wurde die Bedeutung von Ackerland neu entdeckt. Meist zum Schaden der lokalen Bevölkerung.

Ein Pachtvertrag machte Geschichte und brachte einen Präsidenten zu Fall. Marc Ravalomanana von Madagaskar hatte mit dem koreanischen Multi Daewoo einen zunächst geheimen Pachtvertrag über 99 Jahre über 1,3 Mio. Hektar Ackerland abgeschlossen. Das entspricht der halben Fläche von Belgien. Daewoo wollte dort Mais für die Lebensmittelversorgung der eigenen Bevölkerung und Ölpalmen für Agrosprit anbauen. Der Daewoo-Manager Hong Jong-wan sprach damals – vor rund zwei Jahren, bevor die Welt für solche Deals sensibilisiert war –, ziemlich offen aus, worum es ging: „Wir möchten dort Mais pflanzen, um unsere Ernährung zu sichern. Lebensmittel können eine Waffe sein auf dieser Welt.“ Als Pachtzins war die doch erstaunliche Summe von Null Dollar, Null Cent vereinbart. Einzige Gegenleistung: Die Regierung wollte 30% Steuern auf die Gewinne einheben. Und das Hauptargument waren Jobs, die geschaffen werden sollten.

„Wir werden Arbeitsplätze bereitstellen, indem wir das Land bebauen, und das ist gut für Madagaskar“, wurde ein Daewoo-Sprecher damals in der Presse zitiert. Das in einem Land, wo 700.000 Menschen von Lebensmittelhilfe des WFP (Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen) leben. Das Ende der Geschichte ist bekannt. Ravalomanana fand sich mit einem Aufstand konfrontiert und musste dem Bürgermeister von Antananarivo, Andry Rajoelina, weichen. Dessen erste Tat als de-facto-Staatschef: die Annullierung des Vertrags.

Was da in Madagaskar passiert ist, war sicherlich der spektakulärste Fall von so genanntem Land Grabbing, wahrscheinlich der dreisteste und jener, der die größte Fläche betraf. Von den 465.000 Hektar, die in Madagaskar an den indischen Varun International Konzern für den Anbau von Reis verpachtet wurden, hört man nichts. Charakteristisch jedenfalls sind die Bedingungen: Ein Staatschef trifft hinter dem Rücken seiner Bevölkerung ein Abkommen, gewährt einem ausländischen Unternehmen Vorzugsbedingungen und zerbricht sich nicht den Kopf, ob das versprochene Land bereits legitime EigentümerInnen hat.

Land Grabbing passiert ständig und fast überall. Deutsche und österreichische Großgrundbesitzer sichern sich Wälder in Rumänien und Bulgarien, weil sie voraussehen, dass mit dem Aufschwung von Alternativenergien die Nachfrage nach Holz steigen wird. Der Wüstenstaat Libyen hat sich in der Ukraine 100.000 Hektar Land für die Weizenproduktion gesichert und weitere 100.000 Hektar für Reis in Mali. Im argentinischen Patagonien wurden unter dem neoliberalen Präsidenten Carlos Menem acht Millionen Hektar Land verkauft – die Fläche Österreichs. Privatinvestoren haben damit auch die Rechte über Wasser-, Öl- und Gasressourcen erworben.

Was unterscheidet jetzt den traditionellen Landerwerb in Übersee vom modernen Land Grabbing? Der Unterschied liegt einerseits in den AkteurInnen, andererseits in der Art der Investition. Gemeinsam ist die Ausrichtung auf hauptsächlich für den Export bestimmte Monokulturen. Investoren, die bisher nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten, investieren plötzlich in Land. Nach dem Platzen der dot.com-Blase und dem Kollaps des Immobilienmarktes in den USA sucht das Kapital neue Anlagemöglichkeiten. Durch die Lebensmittelkrise 2007 wurde deutlich, dass Nahrungsmittel, die knapp geworden sind, sich hervorragend dafür eignen. Aktienfonds suchen die schnelle Rendite über die knapper werdende Ressource Land und sichern sich Flächen, bevor die Preise steigen. Andererseits versuchen Staaten mit großer Bevölkerungsdichte, langfristig die Nahrungsmittelversorgung abzusichern.

Zielgebiet solcher Investitionen ist vor allem Afrika. So übt die dünn besiedelte Region Gambela im Westen Äthiopiens eine besondere Anziehung auf Investoren, vor allem aus Indien, aus. Zuerst kam die Karuturi Gruppe, das sind die weltgrößten Produzenten von Schnittrosen, im Jahr 2008. Dann letztes Jahr die Ruchi Gruppe und zuletzt BHO Agro Public Limited Company. Das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat BHO 27.000 Hektar zur Pacht versprochen. BHO will dort Plantagen für Agrotreibstoff anlegen. Karuturi hat 300.000 Hektar (das ist mehr als die Fläche von Luxemburg) in Gambela unter Pacht. Angebaut wird dort Weizen für den Export. Die Ruchi Group will auf 25.000 Hektar auch Agrosprit produzieren.

In den Werbebotschaften der Hedge-Fonds schwärmt man von Win-win-Situationen: die AnlegerInnen lukrieren fette Renditen, die Regierungen nehmen Steuern ein und die Dorfgemeinschaften können sich über Jobs freuen. Tatsächlich verspricht sich etwa die äthiopische Regierung von diesen Investitionen erhebliche wirtschaftliche Vorteile. GegnerInnen der Deals fürchten, dass lokale Bäuerinnen und Bauern verdrängt werden und die zu erwartende Überbeanspruchung der Wasserressourcen die Nachbarländer schädigen wird. Denn der Baro Fluss, der das Gebiet von Gambela bewässert, ist ein wichtiger Zubringer des Weißen Nils.

Außer den Indern sind auch andere Investoren in Äthiopien unterwegs. Anfang 2010 hat die Regierung die Verpachtung von 22.000 Hektar an die National Bank of Egypt (NBE) bewilligt. Der benachbarte Zwergstaat Dschibuti hat 3.000 Hektar in Bale erworben. Saudi Star Plc, ein Konzern des Milliardärs Scheich Mohamed Al Amudi, ein in Äthiopien geborener Saudi, hat dort 10.000 Hektar für Reis bekommen, der für Saudi Arabien bestimmt ist. China soll in der Demokratischen Republik Kongo 2,8 Mio. Hektar für die weltgrößte Palmölplantage erworben haben. Südkorea hat im Sudan 690.000 Hektar für Weizen gepachtet. Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen dort auf über 400.000 Hektar Mais, Bohnen, Alfalfa, Kartoffel und Weizen an, Ägypten auf etwa der gleichen Fläche Weizen.

Selbst auf diesem Gebiet kann man noch, wenn man moralisch urteilen will, zwischen „bösen“ und „ganz bösen“ Investoren unterscheiden. Die Staatsunternehmen, denen es um die langfristige Nahrungssicherung der eigenen Bevölkerung geht, sind in der Regel bereit, echte Gegenleistungen in Form von Infrastruktur einzubringen. Da geht es in erster Linie um China und die Golfstaaten. Sie bauen Straßen und Häfen, damit die Ware verschifft werden kann, vielleicht sogar Schulen und Kliniken, um sich die lokale Bevölkerung gewogen zu halten. Gerade die Chinesen haben in Afrika einen relativ guten Ruf: sie tun etwas, während die Europäer vor allem schön reden. China hat zwar derzeit genügend Nahrungsmittelproduktion im eigenen Land, benützt aber Afrika für die Produktion von Agro-Treibstoffen.

Und dann sind da die Aktienfonds, die ihren Anlegern Renditen von 20 bis 25 Prozent in Aussicht stellen. Sie investieren nichts. Ihnen geht es darum, sich das beste Ackerland mit ausreichend Wasser und Zugang zum Markt bzw. zum nächsten Hafen zu sichern. Unter Fonds-Managern, so sagen die, die Zugang zu diesen Kreisen haben, spricht man weniger von der Sicherung von Land, sondern von Wasserressourcen, dem knappen Gut von morgen. Man hört immer wieder das Argument, in instabilen Ländern sei das Risiko hoch, das müsse man sich mit höheren Profitmargen abgelten lassen.

Die Industriestaaten spielen zwar beim Land Grabbing selbst eine untergeordnete Rolle, sind aber mitverantwortlich für die Politik der Finanzinstitutionen, die solche Deals unterstützen oder Regierungen dazu drängen, Investoren Tür und Tor zu öffnen. Auch die steigende Nachfrage nach Agrotreibstoffen und verpflichtende Beimischungsregeln stimulieren den Landraub. Die OECD schätzt, dass ihre Mitgliedsstaaten, allen voran die USA und die EU-Länder, allein im Jahre 2006 zehn Milliarden US-Dollar in Biodiesel und Bioethanol der ersten Generation gepumpt haben.

Dabei vernachlässigen sie ihre Pflicht, das Menschenrecht auf Nahrung zu respektieren und zu schützen. Denn die Staaten sind verpflichtet, den Menschen den Zugang zu ausreichender, angemessener und sicherer Ernährung zu gewährleisten. Wenn durch Landgeschäfte Menschen vertrieben, zwangsweise umgesiedelt oder ihrer Ressourcen beraubt werden, so werden ihre Rechte verletzt. Olivier de Schutter, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, empfiehlt daher, dass bei Land-Geschäften zumindest ein Teil der Produktion auf den lokalen Märkten angeboten werden soll. Außerdem sollte die kleinräumige, arbeitsintensive Landwirtschaft gegenüber großflächigen Monokulturen, deren Bewirtschaftung größtenteils mechanisiert ist, bevorzugt werden.

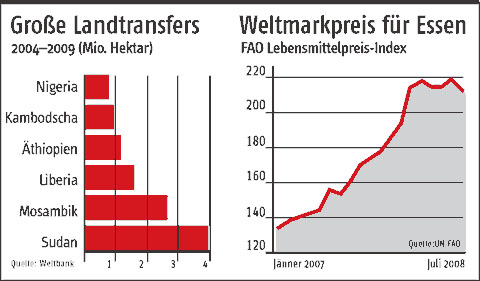

Richtig begonnen hat der Boom von Investitionen in Ackerland mit der Nahrungsmittelkrise vor vier Jahren. Durch die zunehmende Konkurrenz von Agrosprit und Lebensmitteln, durch Dürren in großen Anbauländern und die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln wie Reis, Mais und Weizen kam es zur Verknappung des Angebots und zum sprunghaften Anstieg von Preisen in Ländern, wo diese Getreide gerade für die Armen das tägliche Brot sind. In Mexiko waren es der Mais, auf den Philippinen der Reis. Es gab Hungeraufstände in Mexiko, in Haiti und anderen Ländern.

Der daraufhin einsetzende Run auf Ackerland hat sogar die Weltbank in Zugzwang gebracht. Sie unterstützt solche Investitionsprojekte, weil sie ihrem Entwicklungsmodell der exportorientierten Landwirtschaft entsprechen. Ein lange angekündigter Bericht kam mit mehr als einem halben Jahr Verspätung heraus (siehe SWM 12/2010). Aus informierten Kreisen hörte man, dass einfach zu wenige positive Aspekte und Beispiele gefunden werden konnten, um die Politik der Weltbank zu rechtfertigen. Was dann ohne Publizität ziemlich verschämt auf der Website der Finanzinstitution veröffentlich wurde, war, gemessen an den großen Erwartungen, enttäuschend. Statt wie angekündigt 30 Länder zu untersuchen, beschränkte sich der Bericht auf 14. Die mächtige Weltbank war nämlich auf die gleichen Probleme gestoßen wie unabhängige JournalistInnen, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen: Die Firmen, aber auch die Regierungen wollten mit den Informationen nicht herausrücken. So stützten sich die ExpertInnen auf Information, die über das Internet zugänglich war, allen voran die Website von GRAIN, einer international vernetzten Organisation, die als erste die vom Land Grabbing ausgehende Bedrohung für die Nahrungssouveränität erkannte. Anders als GRAIN, FIAN oder auch die meisten Medien spricht die Weltbank nicht von Land Grabbing, sondern von „Large scale land acquisitions“, was bedeutend neutraler klingt. Allerdings gelang es nicht, allzu viele positive Effekte dieses Phänomens herauszuarbeiten.

Im Großen und Ganzen zeichnen die Ergebnisse ein negatives Bild der Folgen der Landkäufe durch chinesische Staatskonzerne, arabische Golfstaaten und andere asiatische Länder.

Schätzungen

Daten gibt es nur wenige. Laut Weltbank sollen etwa zwischen 2004 und 2009 3,9 Millionen Hektar im Sudan und 1,2 Mio. in Äthiopien übernommen worden sein. Die Nachfrage wird kaum nachlassen. Andere Schätzungen gehen davon aus, dass Staaten und Firmen weltweit in Flächen von 15 Mio. Hektar investiert haben – davon betroffen sind aber neben Afrika auch Lateinamerika und Asien.2008 waren die USA mit 15 Prozent der übernommenen Landflächen der wichtigste Partner Afrikas, gefolgt von China mit 10,6 Prozent und Frankreich mit 8,3 Prozent. Indien (3,5 Prozent) rangiert nach Italien, Deutschland und Großbritannien auf Rang acht. An elfter Stelle lag Brasilien. China zählt zu den Vorreitern. Es investierte 2007 bereits 4,5 Milliarden Dollar. Das International Food Policy Research Institute (IFPRI) schätzt, dass in den letzten drei bis vier Jahren 15 bis 20 Mio. Hektar Ackerland in Entwicklungsländern ausländischen Investoren verkauft, verpachtet oder versprochen wurden. Dazu kommen noch zehn Mio. Hektar, die Südafrika in der Demokratischen Republik Kongo für Mais und Sojabohnen beanspruchen will.

R. L

BefürworterInnen dieser Investments hoffen auf Wissens- und Technologietransfer wie etwa neue Bewässerungssysteme und Straßen. GegnerInnen sprechen von einer neuen Form von Kolonialismus. Das Interesse an Land stieg nicht zuletzt wegen der gestiegenen Nahrungsmittelpreise, die insbesondere importabhängigen Ländern Anlass zur Sorge geben, aber auch durch die Förderung von Bioenergie.

Der Deal heißt meistens: billiges Land gegen vage Versprechen von Arbeitsplätzen und Infrastruktur. „Das Interesse der Investoren ist fokussiert auf Länder mit schwachen Regierungen“, heißt es in dem Bericht.

Es würden zwar Arbeitsplätze und Infrastruktur versprochen, allerdings stünden Ausbeutung und die Aussicht auf schnelle Gewinne im Vordergrund. Spekulation sei ein Schlüsselmotiv für die Landkäufe. Land würde von Regierungen, die auf das schnelle Geld hofften, oft zum Nulltarif vergeben. Die Weltbank kann auch nicht umhin festzustellen, dass solche Geschäfte vor allem dort stattfinden, wo die Rechtsstaatlichkeit unterentwickelt ist.

Dass Umweltgesetze regelmäßig umgangen werden, wird auch festgestellt. Negative Folgen für die Landwirtschaft seien die Regel – bis auf wenige erfolgreiche Ausnahmen, wie etwa in Tansania. Denn selten ist in den Ländern, wo billig eingekauft wird, Rechtssicherheit gewährt. „Selten wenn überhaupt“ gebe es Bemühungen, die Investitionen in eine breitere Entwicklungsstrategie einzubauen und die Landwirtschaft zu verbessern, kritisiert der Bericht.

Den Investoren fehle es an der Erfahrung, Land zu bebauen, und an Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung. Häufig gebe es Konflikte über Landrechte. Das Land werde daher schnell ausgebeutet, ohne dass man sich um die nachhaltige Nutzung der Böden kümmere. Die Angst, dass lokale ProduzentInnen an den Rand gedrängt werden, steige dadurch.

Aber nach der Aufzählung aller negativen Folgen und Begleiterscheinungen von Land Grabbing kommt die Weltbank zum erstaunlichen Schluss, dass man trotzdem weitermachen soll. Sie wünscht sich lediglich die Einhaltung einer Reihe von Prinzipien, die allzu katastrophale Konsequenzen verhindern oder abmildern sollen: Einhaltung der Umweltstandards, Konsultationen mit den betroffenen Bevölkerungsgruppen, Transparenz, etc. Das sind natürlich unverbindliche Empfehlungen, über die viele Investoren sicher nur lächeln werden, denn gerade in der Intransparenz und dem Übergehen der Interessen der Bevölkerung liegt ja das größte Profitpotenzial.

Eine Liste von am meisten betroffenen Ländern und jenen Ländern, von denen der größte Landraub ausgeht, sucht man vergebens.

Bereits im Mai zeigte ein Bericht, der in Kooperation zwischen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), dem Internationalen Agrarentwicklungsfonds (IFAD, beide UNO) und dem Internationalen Institut für Umwelt und Entwicklung (IIED) erstellt wurde, dass internationale Investoren willkommen geheißen werden. Neben asiatischen Staaten und den arabischen Emiraten spielen demnach auch private Großinvestoren aus der EU und den USA eine Rolle.

Der International Fund for Agricultural Development (IFAD) weist zurecht darauf hin, dass die größten Investoren in der Landwirtschaft die rund 500 Millionen Kleinbäuerinnen und -bauern sind, die mehr als zwei Milliarden Menschen, fast ein Drittel der Menschheit, ernähren und 80 Prozent aller Nahrungsmittel produzieren, die in den sogenannten Entwicklungsländern konsumiert werden. Trotzdem werden sie in aller Regel vernachlässigt und können von staatlichen Subventionen, wie sie ausländischen Investoren angedient werden, nur träumen. Sie brauchen Rechtssicherheit, Zugang zu Wasser und Krediten, Beratung, zu angepassten Technologien und zu den Märkten. Das hat auch das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) längst erkannt und empfiehlt Investitionen in organische Landwirtschaft von Klein- und Kleinstbäuerinnen und -bauern. Letzten Endes ist das auch eine Menschenrechtsfrage, die das Recht auf Nahrung und die Nahrungssicherheit berührt. Es ist nicht einzusehen, warum das nicht längst auch von den Internationalen Finanzinstitutionen und den Regierungen anerkannt wird.

Ralf Leonhard, freier Journalist und Südwind-Mitarbeiter der ersten Stunde, lebt in Wien.