Nach dem Einmarsch in Somalia vergangenen Herbst kämpft Kenia im Nachbarland auch gegen eigene Staatsbürger: Die Islamisten-Miliz Al-Shabaab rekrutiert junge Männer aus Kenia.

Fatuma Mohammeds Hof an der Südküste Kenias ist penibel gekehrt. Sie sitzt auf einer geflochtenen Bastmatte vor ihrer Haustür, gehüllt in bunte, entlang der Küste beliebte Kanga-Tücher. Ihre Finger schieben ihr schwarz-rotes Alcatel-Telefon auf der Matte hin und her. Sie ist nervös. Sie soll über Ibrahim sprechen, ihren Erstgeborenen, der ihr entglitt in eine Welt, die nicht die ihre ist und die sie nicht versteht. Von dieser Welt, so sagte der Fremde am Telefon, sei er direkt in den Himmel aufgestiegen. „Sorge dich nicht um ihn. Er starb als Märtyrer.“ Dann legte er auf. Die Leitung war tot.

Sie wiederholt die Worte, die keine Bedeutung für sie haben, mit abgewandtem Blick. In ihrer Welt, dem Islam, stirbt kein Muslim, der andere Muslime tötet, als Märtyrer. Ein solcher Krieg, wie ihn die radikalislamische Rebellengruppe Al-Shabaab (arabisch für „Jugend“) im Nachbarland Somalia führt, ist für Fatuma Mohammed kein Heiliger Krieg. Doch Ibrahim, der Fußball liebte und zum Lebensunterhalt CDs mit religiösem Inhalt verkaufte, war jung und verbrachte viel Zeit in der Moschee. Mit seinen Freunden predigte er den Islam. Mit der Zeit wurde seine Haltung immer radikaler, erinnert sich die Mutter. Von Zeit zu Zeit verschwand er für einige Wochen, sie war das gewohnt. Dann machten die ersten Gerüchte über Rekrutierungen von Al-Shabaab die Runde. Ibrahim rief ein halbes Jahr nicht an. Keiner hatte ihn oder seine Freunde gesehen.

Al-Shabaab ist eine bewaffnete Gruppierung, die aus verschiedenen radikalislamischen Organisationen unterschiedlicher Clans besteht. Ihr wird Nähe zu Al-Kaida nachgesagt. Die Al-Shabaab-Rebellen kämpfen seit Jahren gegen die schwache somalische Übergangsregierung, die von der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt und finanziert ist und seit 2007 von der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) unterstützt wird. Das Land am Horn von Afrika hat seit dem Sturz des Diktators Siad Barré vor 20 Jahren kein funktionierendes Staatssystem mehr. Die Miliz will in Somalia auf der Grundlage einer extrem interpretierten islamischen Gesetzgebung einen islamistischen Gottesstaat erkämpfen und terrorisiert die Bevölkerung. Sie kontrolliert weite Teile von Süd- und Zentralsomalia. Die AMISOM-Truppen, die zur Zeit aus rund 10.000 Soldaten aus Uganda, Burundi und Dschibuti bestehen und in der Hauptstadt Mogadischu stationiert sind, vertrieben Al-Shabaab im August aus der Hauptstadt.

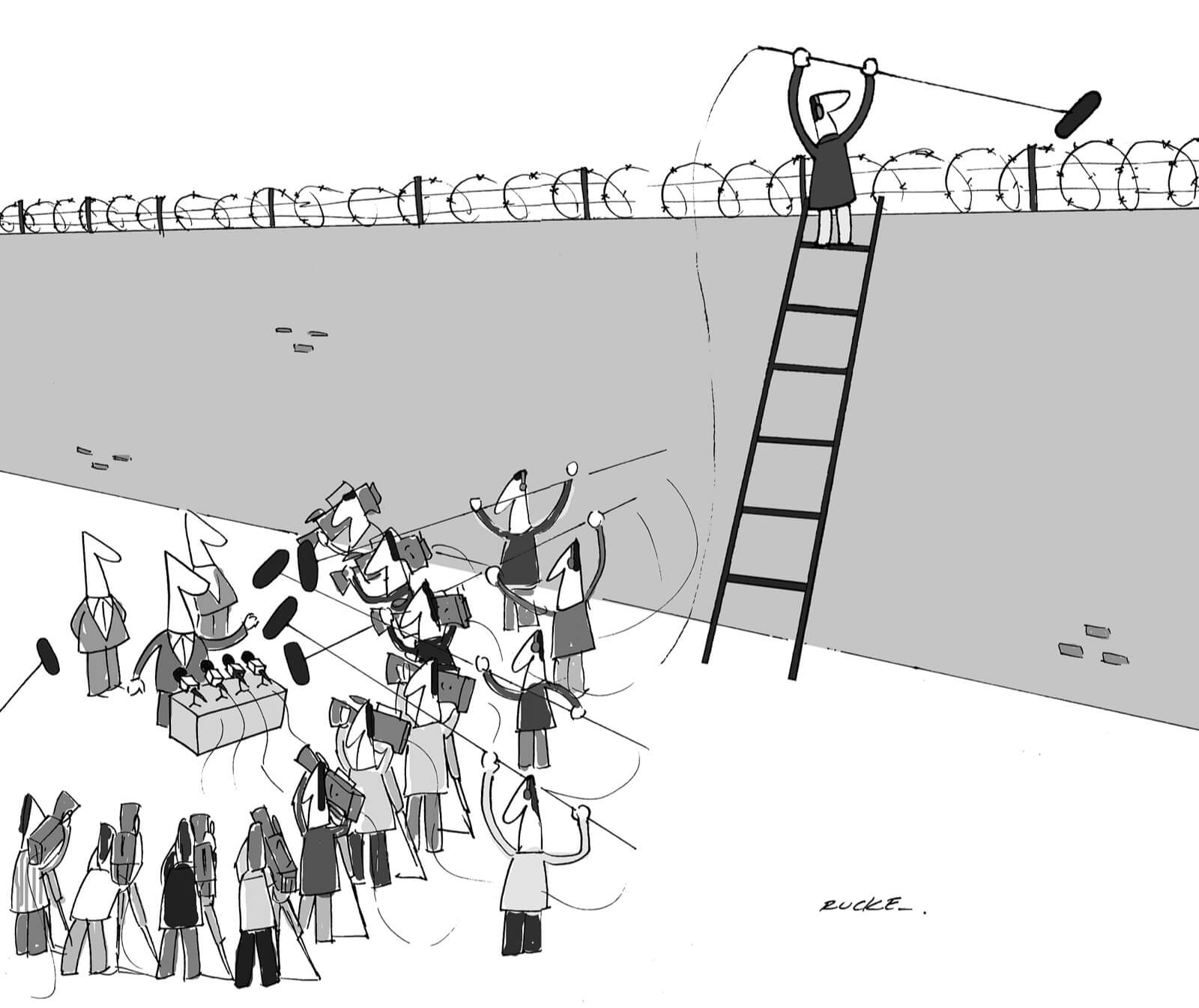

Einem im Juli veröffentlichen Bericht der UNO-Beobachtergruppe für Somalia und Eritrea zufolge hat Al-Shabaab 2009 begonnen, Einfluss und Mitgliedschaft in Kenia rasant auf Kenianer mit somalischen Wurzeln auszudehnen, die heute nach Schätzungen der Beobachtergruppe die größte und am besten strukturierte Gruppe von Nicht-Somalis innerhalb von Al-Shabaab stellen. Einem früheren kenianischen Al-Shabaab-Kämpfer zufolge würden Kenianer bereits seit 2006 oder 2007 aktiv an den Kämpfen in Somalia teilnehmen. Kämpfer sollen bis zu 200 US-Dollar Sold pro Monat erhalten haben – eine Summe, die in dem großen Heer arbeits- und perspektivloser Jugendlicher in der Region, in Kenia 65 Prozent der Jugendlichen, durchaus Sympathisanten zu finden vermag.

„Armut, Jugendentfremdung und die skandalös hohe Jugendarbeitslosigkeit in Ostafrika scheinen die Hauptgründe dafür zu sein, dass junge Leute sich Al-Shabaab anschließen“, schreibt die Wochenzeitung „The East African“.

Sie analysiert weiter, dass neue junge Rekruten „extremer“ und „wütender“ seien und über politische Gründe hinaus ihre Gesellschaft dafür bestrafen wollen, dass sie in ihr keinen Platz finden. Die Aktivitäten von Al-Shabaab in den Nachbarländern Somalias bescheren diesen Ländern somit ein selbst gemachtes Terrorismus-Problem. Die UNO-Beobachtergruppe glaubt, dass groß angelegte Terrorattacken in Kenia und möglicherweise anderswo in Ostafrika zu erwarten sind.

„Wir wissen nicht, wie viele junge Männer aus unserer Mitte in Somalia kämpfen“, beklagt Farida Rashid, die Vorsitzende der Kenya Muslim Women Alliance in der Küstenstadt Mombasa. „Sobald sie dort sind, ändern sie ihre Namen.“ Die muslimische Bevölkerung in Mombasa und an der Küste Kenias war zunächst das vorrangige Ziel möglicher Rekrutierungen. Da die kenianische Regierung dieser Entwicklung indifferent gegenüberstand, forderten muslimische Mütter bei einer Demonstration im April in Mombasa von der Regierung den Schutz ihrer Söhne. Ohne Ergebnis. „Wir arbeiten daher eng mit den Eltern zusammen, mit Jugendgruppen und Koranschulen“, sagt Farida Rashid. „Die Eltern ermuntern wir, ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kindern aufzubauen, damit sie mit ihren Problemen zu ihnen kommen.“

Heranwachsende Jungen sind besonders anfällig für falsche Propaganda. „Sie sollen nicht alles glauben. Was in Somalia passiert, ist kein heiliger Krieg.“

Bereits kurz nach dem Einmarsch der kenianischen Truppen in Südsomalia Mitte Oktober hatten Hilfsorganisationen gewarnt, dass die Militärintervention die Situation vieler hungernder und vom Hunger bedrohter ZivilistInnen verschlimmern würde und die Unterstützung für die Aufständischen innerhalb der Bevölkerung verstärken könnte, wenn Kenia als Eindringling und Besatzer wahrgenommen wird – so wie Äthiopien bei seiner Intervention in Somalia von 2006 bis 2009. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die kenianischen Streitkräfte schon Mitte November aus gegebenem Anlass aufgefordert, die Regeln des internationalen Kriegsrechts einzuhalten.

Tatsächlich haben tausende SomalierInnen wegen der Kämpfe und aus Angst vor Rekrutierung und Vergeltung durch Al-Shabaab ihre Häuser verlassen und in Flüchtlingslagern Schutz gesucht, sowohl im Nachbarland Kenia als auch im eigenen Land. In Kenia selbst sind die 2,4 Millionen muslimischen KenianerInnen mit somalischen Wurzeln seit Beginn des Krieges verstärkt willkürlichen Verhaftungen und Durchsuchungen ausgesetzt. All das schafft keine Freunde unter der Zivilbevölkerung.

Die kenianische Armee versprach sich und ihrem Land, das zuvor noch nie im Ausland militärisch aktiv geworden war, einen schnellen Sieg über Al-Shabaab. Das eigene Land sollte sicherer werden und Somalia gleich dazu. Ziel ist die Einnahme der südsomalischen Hafenstadt Kismayu, des wichtigsten Stützpunkts der Islamisten. In den Wochen vor dem Einmarsch waren westliche AusländerInnen entführt worden, doch dies als Anlass für den Angriff zu nehmen, wäre viel zu kurz gegriffen: Aufgrund des Bürgerkriegs in Somalia strömen die Menschen seit Jahren zu Tausenden in kenianische Flüchtlingslager, junge Männer werden radikalisiert, Kleinwaffen gelangen in großen Mengen nach Kenia, und Millionen von Dollar an Piratengeld verzerren den Markt der größten Wirtschaftsmacht Ostafrikas.

Inzwischen sind euphorische Erfolgsmeldungen der Armee selten geworden, auch wenn die Unterstützung in der Bevölkerung ungebrochen bleibt – aus verklärtem Nationalstolz und aus Unerfahrenheit mit Militäraktionen dieser Art, deren Konsequenzen und Kosten nicht absehbar sind. Die EinwohnerInnen der Hauptstadt Nairobi nehmen die erhöhten Sicherheitskontrollen in öffentlichen Gebäuden geduldig hin, auch wenn sie sie als unprofessionell verlachen. Anschläge in grenznahen Städten wie Garissa und Wajir häufen sich. Der Friedensstifter Kenia, der zuvor bei der Schaffung der somalischen Übergangsregierung und der Beendigung des Bürgerkriegs im Sudan entscheidend mitwirkte, hat nun selbst zu den Waffen gegriffen und setzt sich damit enormen Risiken aus.

Ein Erfolg ist höchst ungewiss. Die kenianischen Streitkräfte haben keine Erfahrung im Guerillakrieg, in den die Aktion letztlich münden wird und der alles andere als rasch zu gewinnen ist: Al-Shabaab hat ihre Lehren aus der Auseinandersetzung mit Äthiopien gezogen.

Die International Crisis Group, ein angesehener Think Tank zur Krisenprävention, weist darauf hin, dass es extrem schwierig bis unmöglich sein wird, Al-Shabaab militärisch auszuschalten. Die Gruppierung sei „keine monolithische Organisation, sondern besteht aus verschiedenen Elementen mit gespaltenen Loyalitäten zu diversen Führern und Clans.“ Der Fokus sollte darauf liegen, die Clans und ihre Führer, die Al-Shabaab zur Zeit unterstützen, davon abzubringen und ein Ende des Konflikts mit der Übergangsregierung und deren Verbündeten zu verhandeln.

Ibrahim starb mit 27 Jahren unter dem Namen Imram, den die Al-Shabaab ihm gegeben hatten. Seine Mutter hat die Suche nach Gewissheit aufgegeben. Ihr jüngerer Sohn sorgt nun für die 52-Jährige. Er ist Wachmann in einem nahegelegenen Touristenhotel. „Mama, ich bleibe bei dir“, hat er ihr versprochen.

(Namen der Familienmitglieder geändert.)

Die Autorin ist freie Korrespondentin mehrerer deutschsprachiger Medien für Ostafrika. Sie lebt in Nairobi.