Im „Haus der Migranten“ in Gao, Nord-Mali, werden jene versorgt, die auf dem Weg nach Europa sind – oder auf dem Rückweg. Bettina Rühl berichtet.

Ein junger Mann kommt durch die Tür, er geht sehr langsam und hält sich immer dicht an der Wand, als fürchte er, vor Schwäche zu stürzen. „Viele der Migranten kommen hier derart entkräftet an, dass sie sich kaum auf den Beinen halten können“, sagt Eric Alain Kamdem. Kamdem arbeitet im „Maison de migrants“, dem „Haus der Migranten“ in Gao, einer Stadt im Norden von Mali. Der Senegalese Manumbe N’Diaye, der gerade hereinkommt, kam vorgestern hier an. „Weil er kaum ansprechbar war, haben wir ihn als erstes ins Krankenhaus gebracht.“ Von dort wurde der junge Mann gerade entlassen.

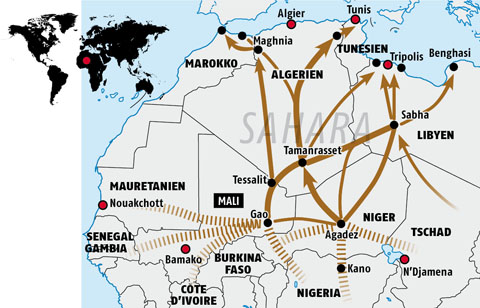

Gao ist einer der beiden wichtigsten Knotenpunkte für MigrantInnen in Westafrika, neben Agadez im benachbarten Niger. Das „Haus der Migranten“ ist eine Anlaufstelle für Menschen, die nach Europa wollen oder nach ihrem Scheitern auf dem Rückweg sind. Es wird von der katholischen Pfarre in Gao geführt.

Kamdem bittet einen Mitarbeiter, N’Diaye zu einer Matratze in einem der Mehrbettzimmer zu begleiten.

Im „Haus der Migranten“, das vor zehn Jahren eröffnet wurde, bekommen Durchreisende Wasser, Essen und eine Unterkunft. Wer krank ist, wird auf Kosten der Pfarre behandelt. Vor allem aber bekommen die Reisenden Zuspruch, Rat und Hilfe bei den Formalitäten, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren wollen. Im vergangenen Jahr seien rund 2.000 MigrantInnen durch Gao gekommen, sagt Kamdem. Die Zahlen erheben die MitarbeiterInnen des Hauses bei den Schleppern in der Stadt.

Wege durch die Wüste: Gao und Agadez sind zwei Knotenpunkte auf dem Weg vom Süden durch die Sahara.

Immer mehr Misshandlungen. Kamdem arbeitet seit dessen Gründung im Zentrum. Was die Migrantinnen und Migranten an Misshandlungen erlitten, sei in diesem Zeitraum immer brutaler geworden. Einen wichtigen Grund dafür sieht Kamdem in der steigenden Zahl bewaffneter Konflikte in der Region. Mali kommt seit einem Militärputsch 2012 und der anschließenden, vorübergehenden Besetzung des Nordens durch Al-Kaida-nahe Gruppen nicht zur Ruhe. Auch im benachbarten Niger beherrschen bewaffnete Islamisten, die zum Teil mit Drogenkartellen kooperieren, viele Gebiete.

Besonders schlimm ist die Lage in Libyen. Seit dem Sturz von Muammar Gaddafi 2011 gibt es keine Regierung, die das gesamte Staatsgebiet kontrolliert. Stattdessen ist Libyen ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Herrschaftsbereichen. Vom staatlichen Vakuum profitieren bewaffnete Gruppen und kriminelle Banden, darunter Netzwerke von Menschenhändlern.

MigrantInnen als Geiseln. Kamdem hört immer öfter davon, dass islamistische Gruppen im Norden Malis MigrantInnen kidnappen und in Geiselhaft nehmen. Sie quälen ihre Opfer und zwingen sie, ihre Familien anzurufen. Denen drohen sie am Telefon: „Wenn du nicht so und so viel Geld zahlst, bringen wir deinen Angehörigen um.“ Als Lösegeld würden dann beispielsweise umgerechnet 45 Euro gefordert. Eine vergleichsweise bescheidene Summe, die Folterer auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel verlangten nach Aussage von Überlebenden teilweise mehr als 30.000 US-Dollar pro Person. Obwohl die Summen in Mali niedriger sind, scheint das grausame Vorbild deutlich zu sein: die brutalen Praktiken auf dem Sinai und in Libyen.

Wer nicht in die Hände solcher Banden gerät, wird oft von Schleppern misshandelt und geradezu fahrlässig zu Tode gebracht. „Man hört so viel von den Toten im Mittelmeer“, kritisiert Kamdem, „während über die Toten in der Wüste kaum jemand spricht.“ Nur hin und wieder macht das Sterben auf dem Weg nach Norden international Schlagzeilen, zum Beispiel Mitte Juni 2016. Im Norden Nigers waren die Leichen von 34 Migrantinnen und Migranten gefunden worden, darunter die sterblichen Überreste von zwanzig Kindern. Nach Angaben des nigrischen Innenministers waren die Reisenden von ihren Schleppern in der Wüste ausgesetzt worden.

Auch Ibrahim Asso erzählt von Misshandlungen auf seinem Weg durch die Wüste gen Norden. Der 17-Jährige aus Guinea ist seit Wochen unterwegs, hat in dieser Zeit viel zu wenig getrunken und gegessen.

Zusammen mit drei gleichaltrigen Freunden wollte er nach Europa. „Ich träumte davon, in Frankreich zur Schule zu gehen und dann zu studieren.“ Sein Freund Mamadou Bâ wollte nach Deutschland, „weil da viele meiner Freunde sind“. Aber in der algerischen Wüste drehten die vier Jugendlichen um, sie waren pleite und am Ende ihrer Kraft. „Wir wurden immer wieder von Kriminellen und Milizionären aufgehalten“, erzählt Ibrahim. „Auch die algerischen Militärs hielten uns auf. Sie haben uns geschlagen wie die Hunde – wir fühlten uns schließlich, als hätten wir nichts Menschliches mehr.“

Nur noch nach Hause. Mit sehr viel Glück, und weil ein LKW–Fahrer sie unentgeltlich ein großes Stück mitnahm, schafften es die vier zurück bis nach Gao. Dort wies ihnen jemand den Weg zum „Haus der Migranten“. Jetzt wollen Ibrahim und seine Freunde nur noch nach Hause. Um die Grenze legal passieren zu können, brauchen sie ein provisorisches Reisedokument, das Kamdem und seine MitarbeiterInnen für sie bei den Behörden besorgen.

Trotz ihrer Müdigkeit wollen die vier Freunde schon mit dem nächsten Bus von Gao gen Süden. Ibrahim ist froh, überlebt zu haben. Trotzdem ist er deprimiert. „Ich habe keine Hoffnung mehr“, sagt der 17-Jährige. „Meine Eltern sind schon lange tot, in Guinea kann niemand so gut für mich sorgen, dass ich in die Schule gehen könnte.“ Seine Zukunftspläne reichen deshalb nicht weiter als bis zur Abfahrt des Busses.

Auch Manumbe N’Diaye, der gerade aus dem Krankenhaus zurück ist, wurde auf dem Weg nach Norden von etlichen Bewaffneten angehalten und ausgeraubt. Der Senegalese sah in der Wüste Leichen, sah Menschen sterben und um ihr Überleben kämpfen. Nachdem auch er in der Wüste zurückgelassen worden war, hätte er es selbst fast nicht geschafft. Dann erreichte er doch noch eine Siedlung und fand jemanden, der ihm Wasser gab und einen Becher mit Milch.

Jetzt hat auch N’Diaye nur noch ein Ziel vor Augen: seine Heimat zu erreichen. „Da ging es mir eigentlich nicht schlecht, ich handelte mit gebrauchter Kleidung und hatte mein Auskommen“, sagt er. „Aber ich war nicht zufrieden, wollte etwas anderes versuchen. Jetzt erst weiß ich zu schätzen, wie gut es zu Hause war.“

Bettina Rühl ist freiberufliche Journalistin für Printmedien und Radio. Sie lebt in Nairobi und bereiste unlängst Mali.