Ruanda versucht mit ausländischer Hilfe die Wirtschaft zu modernisieren. Nach dem Genozid von 1994 soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Das „Land der tausend Hügel“ tut sich dabei schwerer, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Hauptstraßen von Kigali sind einwandfrei asphaltiert, die Ampeln der Boulevards moderner als zum Beispiel in Wien. Der Verkehr fließt geregelt. Wer auf einem Motorrad-Taxi mitfahren will, muss einen Helm tragen. An wichtigen Ecken wachen Beamte in Leuchtwesten über die Ordnung auf den Straßen.

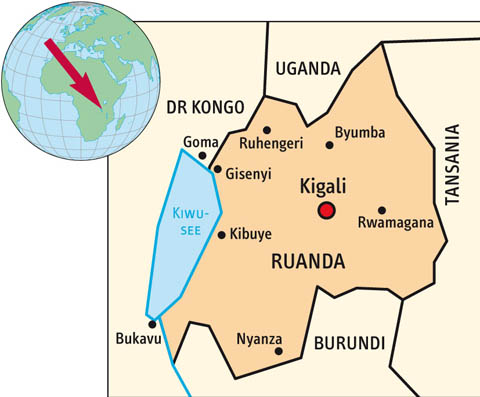

Die Hauptstadt Ruandas hat nicht viel gemein mit dem Klischee einer afrikanischen Metropole, in der Menschen, Karren und Autos chaotisch über eine kaum existente Infrastruktur holpern. Westliche Regierungen, Unternehmen und Medien sehen in dem rund elf Millionen EinwohnerInnen zählenden ostafrikanischen Staat gerne ein Vorbild für andere „Entwicklungsländer“. Mithilfe von Internationalem Währungsfonds und Weltbank, mit denen Kigali eng kooperiert, soll Ruanda das „Singapur Afrikas“ werden.

Seit der Jahrtausendwende ist die Wirtschaft um sieben Prozent im Jahr gewachsen. Trotzdem gehört das grüne hügelige Land noch zu den ärmsten Staaten der Welt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze.

Tourismus (vor allem Gorilla-Touren im Vulkan-Nationalpark im Norden) und Export (Kaffee und Tee) fallen volkswirtschaftlich zu wenig ins Gewicht. Präsident Paul Kagame versucht daher, ausländische Investoren anzulocken. Die „Vision 2020“, eine Art Wirtschafts-Fahrplan, will aus dem Agrarstaat ein modernes Dienstleistungsland machen. ProgrammiererInnen sollen ausgebildet werden, SchülerInnen Laptops bekommen, das Land verkabelt werden.

Nicht alle sehen das Konzept Ruandas nur positiv: „Wo immer der Aufschwung fremdfinanziert ist, gibt es ein Problem: Nachhaltig ist das nur, wenn bereits Strukturen bestehen, wie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg“, urteilt Afrika-Experte Walter Schicho. Für Ruanda treffe das nicht zu.

Alles was „neu“ ist, ist angesagt. Ruandische Bars heißen „New Vision“ oder „New Century“, die einzige bestehende Tageszeitung „The New Times“. Der Blick zurück ist schwierig: Gerade einmal 18 Jahre liegt der Genozid zurück, der rund eine Million Menschen das Leben kostete, Unzählige verstümmelt und traumatisiert zurückließ. Die Wurzel des Völkermords an den Tutsi liegt in der Kolonialgeschichte: 1916 fiel Ruanda an Belgien. Die belgischen Kolonialisten führten ein Herrschaftssystem ein, wofür sie die zwei sozialen Gruppen der Tutsi und Hutu als Ethnien juristisch festschrieben und die Tutsi als die Elite definierten. Die Zugehörigkeit zu diesen konstruierten Ethnien wurde in den Personalausweisen festgehalten.

Aufgrund der so etablierten Ungleichheit kam es in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder zu Konflikten. Nach der Unabhängigkeit des Landes 1962 sahen sich hunderttausende Tutsi gezwungen, vor den damals regierenden Hutu zu fliehen, wodurch sich vor allem in den angrenzenden Staaten Uganda und Burundi Exil-Gemeinschaften bildeten.

1990 formierte sich unter der Führung von Paul Kagame die „Ruandische Patriotische Front“ (RPF), die von Uganda aus den militärischen Kampf mit den regierenden Hutu aufnahm.

In den Jahren darauf entwickelte sich die Anti-RPF-Propaganda zu einer Hetzkampagne gegen alle Tutsi, inklusive jener, die noch in Ruanda lebten. Der so aufgebaute Hass entlud sich im April 1994 in unvorstellbarer Weise, als Hutu-Milizen und sogar ZivilistInnen wahllos Tutsi niedermetzelten. Erst der Einmarsch der RPF stoppte das Morden.

Für Kagames Partei, seit damals autokratisch an der Macht, scheint die Gesundheit der Bevölkerung schon aufgrund der Geschichte ein Anliegen. Ruanda steckt viel Geld in den Gesundheitsbereich, neun Prozent des Bruttoinlandsproduktes waren es im Jahr 2009.

Der Staat führte eine Krankenversicherung ein, die mittlerweile über 90 Prozent der BürgerInnen absichert. Die Jahresbeiträge, umgerechnet rund 1,5 Euro, sollen für alle leistbar sein. Die Erfolge dieser Maßnahmen: Die Lebenserwartung der Bevölkerung stieg von 48 auf 58 Jahre. Die Kindersterblichkeit könnte bis 2015 um zwei Drittel reduziert werden. Damit wäre UN-Millenniumsziel Nummer 4 geschafft. Die Aids-Rate konnte ebenfalls stark gedrückt werden und lag 2009 bei 2,9 Prozent.

Im In-Lokal „Heaven“ im Botschaftsviertel Kigalis treffen einander EntwicklungshelferInnen und westliche wie asiatische Geschäftsleute. Die Aussicht über die Stadt ist eindrucksvoll, die Küche international und das Preisniveau mit europäischen Metropolen vergleichbar. Agnes Binagwaho, die ruandische Gesundheitsministerin, hält Hof vor ausländischen JournalistInnen. Und ist voll in ihrem Element. „Der Gesundheitssektor ist ein Symbol für Ruanda, entscheidend sind die Menschen, unsere Menschen“, sagt Binagwaho, und man will ihr jedes Wort glauben, so überzeugt wirkt sie.

Szenenwechsel. Ein bodenständiges Hinterhofrestaurant in der nördlichen Distrikthauptstadt Ruhengeri. Eine Hauptspeise kostet hier umgerechnet ca. 1,5 Euro. Tatiana* bestellt für sich nur Wasser. „Wir würden gerne die Wahrheit berichten. Das dürfen wir aber nicht“, klagt die Studentin und Journalistin. Im heutigen Ruanda gibt es weder eine Opposition noch unabhängige Medien. Präsident Kagames Vorwand: der Völkermord. Wegen 1994 müssten nun alle an einem Strang ziehen.

Erst beim genaueren Hinsehen fällt auf, wie fest das Land in den Händen der RPF ist. Die Wenigsten trauen sich, Kagame zu kritisieren. In den Städten gibt es zwar keine große Militärpräsenz wie in offensichtlichen Diktaturen, in Kigali oder Ruhengeri entdeckt man allerdings doch alle paar hundert Meter zwei oder drei voll bewaffnete Soldaten. Sie stehen im Schatten von Bananenstauden oder lehnen an Hausecken. Das Gesicht des Präsidenten prangt an Wänden offizieller Stellen, in Krankenhäusern und in Hotels. Selbst in Reggae-Musikvideos auf „Rwanda TV“ taucht Kagame auf, in Stadien umjubelt von tausenden AnhängerInnen.

Auf das Thema Genozid stößt man als Besucher in Ruanda immer wieder. Es existieren mehrere Gedenkstätten. Die Medien blicken zurück oder lassen ExpertInnenen zum Thema Völkermord zu Wort kommen. Eine offene gesellschaftliche Debatte ist es nicht: Der Frage, ob sich RPF-Militärs nicht ebenso für Kriegsverbrechen zu verantworten haben, wird in den Ausstellungen, TV-Berichten und Leitartikeln nicht nachgegangen.

Die Gacaca-Gerichte brachten die Aufarbeitung des Völkermordes in die Dörfer, die im Agrarland Ruanda eine wichtige Rolle spielen. Bei den Gacacas handelt es sich um eine Form von traditioneller ruandischer Rechtssprechung, bei der alle Streitparteien, also auch die Täter-Seite, von den Dorfältesten angehört werden. Kagames Regierung beauftragte sie, die Geschehnisse von 1994 zu behandeln. „Die Gacacas waren eine wichtige Strategie zur Aufklärung der Verbrechen“, sagt die Afrikawissenschaftlerin Martina Kopf, die unter anderem zu Trauma und Literatur forscht. Ob das Land damit die gesellschaftlichen und menschlichen Wunden aufgearbeitet hat, darüber will sie nicht urteilen: „Dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh.“ Nach Ereignissen in diesem Ausmaß sei die Bevölkerung auf den Wiederaufbau fokussiert und das Erlebte werde beiseite geschoben. Womöglich müsse Ruanda für eine tief gehende Aufarbeitung auf die nächste Generation warten. Sofern das Politik und Gesellschaft zulassen.

Die ehemalige Südwind-Redakteurin selbst forschte über ein Projekt, bei dem neun afrikanische Autoren und Autorinnen, zwei davon direkt aus Ruanda, den Genozid reflektierten. Literatur könne bei der Aufarbeitung viel helfen, betont Kopf.

Der Student Eric* hat im Moment andere Sorgen. Ganz alltägliche: „Ich studiere Business, aber weiß schon jetzt, dass ich nach meinem Abschluss keine Chance auf einen Job habe“, berichtet er. Tatiana sieht ebenso wenig Perspektiven für sich. Und ortet weitere Probleme: „Viele Kinder aus bäuerlichen Familien wollen Jobs in den Städten. Die Nachfrage ist zu groß“, erklärt sie. Die keine Stelle bekommen, würden sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen. Wer die Möglichkeit hat, wagt den Schritt ins Ausland.

Tatiana befürchtet zudem, dass durch den Wegzug aus ländlichen Gegenden traditionelles Wissen über die Landwirtschaft, immer noch eine sehr wichtige Stütze im „Land der Tausend Hügel“, nicht mehr an kommende Generation weitergegeben wird.

Walter Schicho versteht die Ängste der Jungen: „Worauf sollen die den Optimismus bauen? Ruanda hat kaum Bodenschätze und nichts gefunden, was das Land am Weltmarkt konkurrenzfähig macht.“ Der Dienstleistungsbereich, auf den Kagame in seiner Vision 2020 setzt, würde das nicht wettmachen: „Was kann Ruanda gegen China & Co ausrichten?“

*) Der Name wurde mit Rücksicht auf die GesprächspartnInnen geändert.

Der Autor ist Journalist, bereiste kürzlich Ruanda und bloggt auf www.w-orte.net.