Wie unscharfe Begrifflichkeiten, Finanzierungslücken und mitunter fehlendes Umdenken die Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit vor Herausforderungen stellt. Eva Maria Bachinger hat dazu recherchiert.

Auf der Website der Organisation Jairos Jiri Association in Simbabwe fällt ein Foto besonders auf: jenes vom Vorstand. Es zeigt acht Männer und zwei Frauen, eine davon mit Krücken. Mit der Vertretung von Frauen und einer mit Behinderung in einem obersten Gremium scheint man im südlichen Afrika weiter zu sein als in so manchem österreichischen Verein. Die Partnerorganisation der Diakonie unterstützt Menschen mit Behinderung, vor allem Kinder im schulpflichtigen Alter. Dazu gehört laut Webauftritt Lobbyarbeit „für eine integrative Umgebung“ sowie „die Integration von Kindern mit Behinderungen in Schulen“. Ziel des Programms ist es, Gemeinschaften sowie EntscheidungsträgerInnen in Simbabwe und Lesotho darin zu bestärken, sich „für soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ einzusetzen.

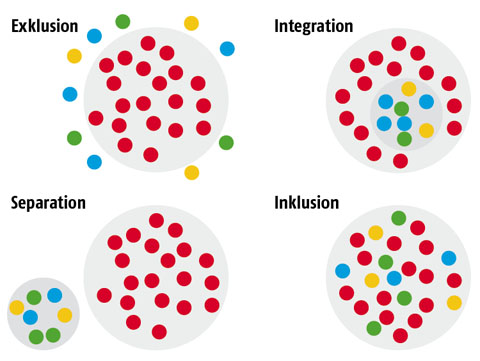

Man merkt: Die Begriffe Integration und Inklusion werden gleichzeitig verwendet. Dabei sind sie laut ExpertInnen zwei Paar Schuhe.

Integration und Inklusion: War man in der Vergangenheit schon froh, dass niemand mehr von Assimilation sprach, d.h. die zwangsweise Anpassung an eine Norm, ist Integration mittlerweile auch nur noch der zweitbeste Begriff.

Integration bedeutet, dass sich ein Individuum in eine Kultur, in eine Organisation eingliedert. Bei Inklusion ist gemeint, dass sich nicht die Individuen ändern, sondern die Strukturen. Das ist natürlich die viel größere Herausforderung, denn dadurch werden ganze Systeme hinterfragt. Der Inklusionsexperte Norbert Pauser sieht dabei großen Handlungsbedarf (vgl. Interview).

Für Bildungsexpertin Michelle Proyer ist der Ausgang des derzeitigen Diskurses über Inklusion noch offen: „Es hat schon stärkere Rückwärtstendenzen gegeben. Derzeit habe ich den Eindruck, dass es bei einzelnen Projekten auch großes Wohlwollen und Solidarität gibt.“ Es seien aber auch generelle Tendenzen nach dem Motto „Inklusion ja, aber bitte nicht für alle“ zu beobachten:

„Mit bestimmten Gruppen wie Gehörlosen oder Blinden arbeitet man, aber wenn es um Menschen mit Lernbehinderungen geht, besser nicht“, erklärt Proyer. „Inklusion auf Raten und für bestimmte Gruppen, das nehme ich sehr stark wahr“, so die Wissenschaftlerin von der Uni Wien.

Proyer kritisiert auch das Ausspielen von Gruppen gegeneinander, wie Flüchtlinge gegen Ältere und Behinderte oder die plötzliche Solidarisierung mit „unseren österreichischen Obdachlosen“.

Globaler Faktor Armut. Weltweit leben rund eine Milliarde Menschen mit Behinderungen – laut Weltgesundheitsorganisation 80 Prozent davon in ärmeren Ländern. Gründe für die höhere Anzahl dort sind zum Beispiel Mangelernährung während der Schwangerschaft und Stillperiode sowie schlechtere gesundheitliche Versorgung.

Armut und Ausgrenzung gehen hier zusammen: Jeder fünfte der weltweit ärmsten Menschen ist behindert – und wird behindert, was die Bildungschancen angeht. Laut Unicef erreichen Kinder mit Behinderung in Simbabwe etwa nur zu 77 Prozent einen Grundschulabschluss. „Berufsbildung für Jugendliche ist besonder schwer zu erreichen“, erklärt Dagmar Lassmann, Chefin der Auslandshilfe der Diakonie Österreich.

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist festgehalten, dass Kinder mit Behinderungen nicht nur ein Recht auf Bildung haben, sondern auch, dass sie die Möglichkeit haben müssen, gemeinsam mit allen anderen Kindern die Schule zu besuchen. Dabei sind in der UN-Konvention aber nicht integrative, sondern inklusive Schulen gefordert.

Das wird hierzulande erst seit kurzem registriert, denn lange kursierte eine deutsche Übersetzung der Konvention, in der der Begriff Inklusion mit Integration falsch übersetzt wurde. „Es war daher leicht für die österreichische Bundesregierung, die Konvention zu unterschreiben, erst seit 2016 gibt es eine eigene Übersetzung mit Inklusion. Deshalb ist nun auch klar, dass es gemäß der Konvention nicht nur integrative, sondern inklusive Schulen geben muss“, so Bildungsexpertin Proyer.

Versuchsfeld Bildung. Inklusion geht über den Bereich Behinderung klar hinaus. Barrierefreiheit ist nicht nur für Menschen mit Behinderung hilfreich, sondern auch für ältere Menschen und Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind. Eine leicht verständliche Sprache hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten und Personen, die Deutsch nicht als Erstsprache haben. Dennoch fällt auf, dass Inklusion oftmals „am Rande“ der Gesellschaft vorkommt. Zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit (EZA), in sozialen Bereichen und in der Bildung. Bei der Diakonie ist vor allem auch Berufsausbildung für Erwachsene mit Behinderung ein Schwerpunkt. Für Proyer ist das naheliegend: „Der Diskurs fokussiert sehr stark auf Bildung und Schule, weil Inklusion dort leichter möglich ist als gesamtgesellschaftlich. Im Bildungsbereich entwickeln sich tolle Dinge, aber wir bleiben in diesem kleinen Kreis“, so die Wissenschaftlerin.

Und: „Wir machen nach wie vor in einzelnen Punkten Integration, noch nicht Inklusion. Der Begriff Integration wurde mit Inklusion ersetzt, aber es ist oft nur ein Austausch von Begriffen.“

Das Problem: Inklusion werde nicht als Prozess gesehen. Inklusion würde nicht weitergedacht, weil man sofort an Grenzen stößt. Proyer nennt Beispiele: „Nehmen wir an, es gibt die perfekt barrierefreie Schule: Das Problem ist, dass die Kinder nach der Schule vom Fahrtendienst abgeholt werden. Inklusion findet nur innerhalb der Schule statt, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht inklusiv sind. Wie schaut es am Amt aus, wenn man etwas unterschreiben muss oder gibt es Gebärdensprache, wenn man den Fernseher aufdreht?“ Das gelte für Österreich und viele Partnerländer der EZA.

Kein Querschnittsthema. „Generell sollten aufgrund der Behindertenrechtskonvention alle EZA-Projekte inklusiv sein, für alle Menschen“, so Magdalena Kern von der Organisation Licht für die Welt.

Dieser Ansatz ist nicht nur in der Konvention verankert, sondern bereits im österreichischen EZA-Gesetz von 2003. Ein Grundprinzip ist, dass „bei allen Maßnahmen in sinnvoller Weise die Bedürfnisse von Kindern und Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen“ sind.

Wie sieht es nun mit der Finanzierung im Bereich Inklusion in der EZA aus? Bei der Anfrage beim Außenministerium wird man sogleich an die Austrian Development Agency (ADA), die für die Abwicklung der EZA-Projekte zuständig ist, verwiesen. „Die ADA hat zurzeit 23 Projekte und Programme, die sich mit dem Thema Inklusion bzw. der Förderung von Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Die meisten Projekte werden über drei Jahre hinweg unterstützt. Zwölf Millionen Euro sind dafür vorgesehen“, berichtet Manuela Gutenbrunner von der ADA.

2016 wurden rund 2,1 Mio. Euro vom ADA-Budget für Projekte ausbezahlt, die Menschen mit Behinderungen zugutekommen. 2015 waren es weniger, rund eine Million Euro.

„Wieviel tatsächlich in der Österreichischen EZA für Inklusion von Menschen mit Behinderungen ausgegeben wird, ist schwer zu sagen“, so Kern von Licht für die Welt. Am ehesten lassen sich die bilateralen Projekte analysieren, also jene zwischen Österreich und dem jeweiligen Partnerland, die von der ADA abgewickelt werden.

Hierfür gibt es zumindest eine Erhebung zu Sozialstandards, die Fragen zu Behinderung und Barrieren stellt.

Aber: Würde man willkürlich ein Projekt herausgreifen, besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Behinderungen erwähnt werden. Die Kategorien „Gender“ oder „Umwelt“ werden genauer erfasst, Behinderung hingegen nicht, da es kein offizielles Querschnittsthema ist.

Mehr Kontrolle? Das könnte sich ab 2018 ändern: Im Ausschuss zur EZA-Finanzierung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurde im Frühjahr 2017 auf Initiative von Großbritannien einem Vorschlag in Sachen Behinderung zugestimmt. Zukünftig soll besser messbar sein, wie und ob Menschen mit Behinderungen in den EZA-Programmen der OECD-Geber berücksichtigt werden, und Geberländer werden verpflichtet, diese Informationen in ihren Berichten weiterzugeben.

Kern verweist in dem Zusammenhang auf die Studie „Costing Equity“, die die Finanzierungspraxis verschiedener Staaten und Organisationen in Hinsicht auf deren Förderung von inklusiver Bildung analysiert hat. Ergebnis: Es gäbe große Lücken bei der Finanzierung. Es wird empfohlen, für genauere Daten zu sorgen, um eine bessere Planung und Budgetierung zu ermöglichen. Neue Finanzierungsquellen könnten durch Stärkung der Steuersysteme erschlossen werden. Internationale Geber sollten Inklusion in allen ihren Programmen verankern. Wichtig seien Budget-Transparenz und die uneingeschränkte Möglichkeit der Zivilgesellschaft, staatliche Budgets zu kontrollieren.

Diktat der Zahlen. „Die Finanzierung durch das österreichische Entwicklungshilfebudget ist nicht geringer geworden, die Projekte werden nach wie vor von der ADA genehmigt“, schildert Lassmann von der Diakonie. „Die Schwierigkeit ist allerdings das zunehmende Diktat der hohen Zahlen.“ Man müsse bestimmte Erfolgszahlen erreichen: „Das geht gut bei Lobbying, wodurch viele Menschen erreicht werden. Das geht weniger gut bei der individuellen Betreuung, bei der Berufsausbildung von Menschen mit Beeinträchtigungen.“

Nicht die ADA sei bei diesem Punkt das Problem, sondern andere Geber aus dem wirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel Stiftungen. Generell sei die Finanzierung eine zentrale Herausforderung: „Es ist nur noch peinlich, wie gering das EZA-Budget in Österreich ist“, meint Lassmann.

2016 betrug das EZA-Budget nur 0,41 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE). Das Soll, zu dem sich Österreich wie alle anderen Industrieländer verpflichtet hat, wären 0,7 Prozent. Laut dem AidWatch Report 2017 gehen zudem nur 55 Prozent der Gelder wirklich vor Ort. Damit belegt Österreich vor Spanien den vorletzten Platz.

Der Grund ist eine OECD-Richtlinie, die ermöglicht, dass ein großer Teil der Gelder, die das EZA-Budgets ausmachen, auch für Flüchtlingsbetreuung hierzulande oder für die Studienplätze ausländischer StudentInnen oder auch Schuldenerlässe für Entwicklungsländer ausgegeben werden kann.

Vom Süden lernen. Aber es geht nicht nur um Geld: „International können wir gerade im Kontext der Inklusion viel voneinander lernen“, so Proyer. Sie führt als Beispiel ihre Erfahrung in Äthiopien an. Die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung würden dort selbstverständlicher anerkannt als hierzulande: „Auf der Universität in Addis Abeba hat mich beeindruckt, wie viele Studenten mit Behinderung es gab. An der Universität Wien unterrichte ich seit sieben Jahren, jedes Semester habe ich bis zu 200 Studenten. In all den Jahren war nur einer dabei, der eine Behinderung hatte.“

Eva Maria Bachinger ist freie Journalistin und Autorin in Wien.