Vor knapp zehn Jahren hinterließ der stärkste Tsunami der Geschichte eine Spur der Verwüstung an den Küsten des Indischen Ozeans. Die Provinz Aceh in Indonesien war besonders stark betroffen. Matteo Fagotto und Matilde Gattoni haben die Region besucht.

"Ich bete noch immer zu Gott und bitte ihn, mich im Traum mit meinen toten Kindern zu vereinen. Bisher wurde ich aber nicht erhört.“ Nach einem einstündigen Gespräch ist der 44-jährige Armansiah Nyong den Tränen nah. Seine Frau und seine zwei kleinen Kinder – seine neue Familie – schweigen respektvoll. Die Stille um ihr Haus, nur gelegentlich vom Geräusch des Windes unterbrochen, lässt die Worte Nyongs noch bedeutungsschwerer erscheinen. Nach kurzer Zeit gewinnt der ruhige, kräftig gebaute Mann seine Fassung wieder. „Ich werde den Tsunami nie vergessen“, fügt er hinzu, und seine Stimme geht in ein Flüstern über. „Mindestens einmal im Monat träume ich, von den Wellen begraben zu werden.“

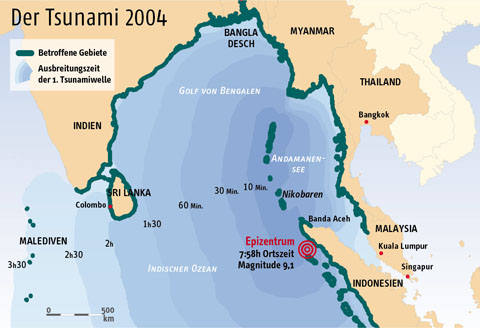

Am 26. Dezember 2004, um 7:59 Ortszeit, kam es vor der Westküste Sumatras zu einem Erdbeben der Stärke 9,1, das den bisher stärksten Tsunami der Geschichte auslöste. Mehrere bis zu 30 Meter hohe Wellen verwüsteten die Küstengebiete des Indischen Ozeans in 15 Ländern. Rund 280.000 Menschen kamen ums Leben, 1,6 Millionen verloren ihr Zuhause.

Mit 80 Prozent der Todesopfer war die indonesische Provinz Aceh am stärksten betroffen. Hier zerstörten die Wellen die Küste auf einer Länge von 800 Kilometern; ganze Familien wurden binnen weniger Sekunden ausgelöscht, tausende Dörfer verschwanden vom Erdboden. Wie viele hier in Banda Aceh am nordwestlichen Zipfel von Sumatra ist Nyong ein Tsunami-Überlebender. Sein Blick ist der eines Menschen, der dem Tod ins Auge gesehen hat, seine prägnante und detailreiche Schilderung der Ereignisse lässt einen frösteln.

Es war ein Sonntagmorgen, und Nyong, damals Mitarbeiter der Küstenwache, hatte Dienst am Strand von Ulee Lheue, einem Viertel von Banda Aceh. Die Sonne schien, und auf dem Strand tummelten sich bereits viele Menschen, gingen spazieren oder trieben Sport. Nyong, der nur 200 Meter vom Strand entfernt wohnte, war kurz nach Hause gegangen, um nach seiner schwangeren Frau zu sehen; seine beiden Kinder, zwei und sechs Jahre alt, ließ er in Obhut eines Freundes zurück. Kurz vor acht Uhr erschütterte ein mächtiges Erdbeben die Stadt. Alarmiert lief Nyong zum Strand zurück, konnte aber seine Kinder nicht finden.

Dann sah er, dass sich das Meer plötzlich mehr als einen Kilometer weit zurückgezogen hatte; unzählige Fische wanden sich sterbend auf dem Sand, so weit das Auge reichte. „Die Leute rannten hinaus, um die Fische einzusammeln, forderten andere auf, es ihnen gleichzutun“, schildert Nyong. „Ich ging nicht. Mir kam das alles unheimlich vor, als ob gleich etwas ganz Schlimmes passieren würde.“

Es vergingen nur wenige Minuten, bis Nyong ein gigantisches Gebilde aus weißem Schaum am Horizont auftauchen sah. Das Wasser näherte sich der Küste mit 800 km/h, begleitet von ohrenbetäubendem Donnern und Rauschen. Als er begriff, dass er um sein Leben laufen musste, war es zu spät. Nicht weit von der Küste entfernt wurde Nyong von den gewaltigen Wassermassen niedergerissen. Als die dritte und größte Welle über Ulee Lheue hereinbrach, bekam er einen leeren Plastikkanister zu fassen und schaffte es, oben zu bleiben. Die Stadt hatte sich in ein Meer verwandelt, in den dunklen Wogen schwammen Trümmer, Autos, Teile von Dächern, Leichen. Die Flut stieß bis ins Stadtzentrum vor und zerstörte alles, was sich auf ihrem Weg befand. „Irgendwann stieß ich mit einer Frau zusammen, die ebenfalls mitgerissen worden war“, fährt er fort, heftig gestikulierend, als ob er noch wie damals im Wasser schwimmen würde. „Ich versuchte, ihren Kopf unter meinen Arm zu klemmen, aber die Strömung war so stark, sie entglitt mir und wurde vom Wasser verschlungen.“

Verzweifelt um sein Leben kämpfend gelang es Nyong, einen großen Baumstamm zu erreichen und sich an ihm festzuklammern. Scheinbar ewig trieb er so dahin. Als das Wasser schließlich wieder Richtung Meer zurückströmte, strandete er vier Kilometer landeinwärts. „Als ich wieder zu mir kam, herrschte rundherum totales Chaos“, erzählt er weiter. „Überall lagen Leichen. Die Leute brachen in Geschäfte ein, auf der verzweifelten Suche nach Nahrungsmitteln und Wasser.“ Einige Stunden später wurde er von Rettungskräften aufgegriffen und in ein improvisiertes Lager gebracht. Was mit seiner Familie geschah, weiß er bis heute nicht.

2007 heiratete Nyong wieder. Heute lebt er mit seiner neuen Frau und zwei Kindern in einem cremefarbenen Haus auf dem „Jackie Chan Hill“, einer Siedlung für Katastrophenopfer in einem Außenbezirk von Banda Aceh, die mit Spendengeldern aus China errichtet wurde. Vier Monate dauerte es, bis er die Schmutz- und Ölspuren auf seiner Haut wieder los wurde. Die Erinnerung an seine verlorene Familie wird ihn weit länger begleiten. Nyong ist einer von hunderttausenden Überlebenden, deren Existenz durch den Tsunami vernichtet wurde, die aber die innere Stärke gefunden haben, ganz von vorne zu beginnen.

Zehn Jahre nach diesem albtraumartigen Weihnachtsfeiertag hat Banda Aceh fast nichts mehr mit jener Geisterstadt nach dem Tsunami und dem Bild der totalen Zerstörung gemein, das die Welt schockierte. Dank einem der bisher größten internationalen Katastrophenhilfseinsätze konnte die Stadt binnen drei Jahren wiederaufgebaut werden – von hunderten ausländischen und lokalen NGOs unter Koordination der staatlichen Wiederaufbaubehörde BRR („Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi“). In der gesamten Region wurden 140.000 Häuser, 1.700 Schulen und 4.000 km Straße neu errichtet.

Heute verbinden mehrere breite, gepflegte Boulevards, gesäumt von Palmen und Blumenbeeten, das belebte Stadtzentrum von Banda Aceh mit der Küste. Was von Ulee Lheue übrig blieb, wird von einem Uferdamm geschützt; ein Frühwarnsystem wurde eingerichtet, Schilder zeigen die Fluchtwege an, die eine Evakuierung der Küstengebiete erleichtern sollen, und Schutzgebäude auf großen, höher liegenden Terrassen bieten Platz für tausende Menschen. Überall in der Stadt stößt man auf Erinnerungen an die Katastrophe, angefangen vom Tsunami-Museum, dem dominierenden Bauwerk im Stadtzentrum, über gestrandete Schiffe und Boote, die in Tsunami-Denkmäler verwandelt wurden, bis hin zu Massengräbern. Das größte davon, am Rande von Ulee Lheue, beherbergt die sterblichen Überreste von 14.800 Menschen.

Unmittelbar dahinter befindet sich der Hauptsitz des Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Das Zentrum hat die Aufgabe, mit Schulungsprogrammen das Wissen über den Tsunami zu fördern, leidet allerdings an chronischem Personal- und Geldmangel. Fast alle Aktivitäten wurden 2008 eingestellt, als die Spenden- und Hilfsgelder versiegten. Die lokalen Behörden scheinen kein Interesse daran zu haben, in die Bresche zu springen – sehr zur Sorge der 28-jährigen Programmleiterin Ella Meilianda. „Wie werden wir uns auf zukünftige Ereignisse vorbereiten?“ fragt sie. „Wir müssen den jüngeren Generationen unser Wissen vermitteln.“

Wie wichtig das ist, zeigte sich in Simeulue, einer kleinen Insel vor der Westküste von Aceh, die 1907 von einem Tsunami heimgesucht wurde. Dort wurde das Wissen über dieses Ereignis durch mündliche Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben, und so waren die Menschen 2004 in der Lage, die ersten Anzeichen des Tsunami zu erkennen (insbesondere das unübliche Zurückweichen des Meeres) und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Auf der Insel mit ihren 78.000 EinwohnerInnen waren daher nur sieben Todesopfer zu beklagen.

Seit dem Ende des Wiederaufbaubooms ist in Aceh wieder eine ruhige, entspannte Atmosphäre eingekehrt. Eine Fahrt von Banda Aceh durch die am stärksten betroffenen Gebiete entlang der Westküste – vorbei an üppiger tropischer Vegetation, an makellosen Stränden, dann und wann unterbrochen von Fischerdörfern – ist wie eine Reise durch ein Bilderbuch. Nach dem ersten Schock dauerte es ein paar Jahre, bis die meisten wieder an die Küste zurückkehrten und ihre Beziehung mit der Quelle ihres Lebensunterhalts erneuerten.

„Der Tsunami hat nichts an meiner Beziehung zum Meer verändert“, bestätigt Nyong. „Ich tauche und fische sehr gerne, und das Leben am Strand geht mir ab.“ Heute arbeitet er als Sicherheitsbediensteter einer Regierungseinrichtung, im Herzen blieb er aber stets ein Sohn von Ulee Lheue und des Meeres. „Als ich ein Kind war, lebte ich so nahe am Meer, dass ich fast vom Fenster hineinspringen konnte“, erinnert er sich, und seine Augen funkeln. Diese Erinnerung will er sich unter allen Umständen bewahren. Bald wird er Ulee Lheue wieder einen Besuch abstatten, diesmal mit seinem sechsjährigen Sohn. „Ich werde ihm zeigen, wo mein Haus stand, und mit ihm zum Strand gehen“, versichert er. „Ich will, dass er weiß, was passiert ist.“

Matteo Fagotto arbeitet als freier Journalist mit den Themenschwerpunkten Menschenrechte und Soziales. Seine Reportagen aus Afrika, Asien und dem Mittleren Osten sind u.a. im Time Magazine, im Guardian und in der Zeit erschienen.

Matilde Gattoni ist Fotografin mit langjähriger internationaler Erfahrung. Ihre Arbeiten beschäftigen sich u.a. mit Wasser und damit zusammenhängenden Konflikten, Krieg, Naturkatastrophen etc. Ihre Bilder wurden u.a von der New York Times, vom Spiegel, der Zeit sowie von Foreign Policy veröffentlicht.

matildegattoni.photoshelter.com/about/

Ins Deutsche übersetzt von Robert Poth.